Objekt-Archiv

Objekt des Monats Juni 2023

Der Nadler

Dieser detailreiche Stich stammt aus dem berühmten Ständebuch von Christoph Weigel und stellt das Handwerk des Nadlers vor. Zu sehen ist eine Werkstatt, in der vier Personen mit der Herstellung einer Nähnadel beschäftigt sind, während im Hintergrund Auftragsbücher geführt oder Bestellungen aufgenommen werden. Das Bild von 1698 zeigt die Nadelproduktion in der Frühen Neuzeit vor der Mechanisierung und Industrialisierung der Arbeit.

Die Haupttätigkeit bei der Nadelherstellung findet dabei im Zentrum des Bildes statt: Mithilfe einer spitzen Punze wird ein Öhr in ein kurzes Stück Draht geschlagen. Dieser Vorgang erforderte große Präzision und Fingerfertigkeit. Zuvor wurde das Drahtstück erwärmt und geplättet, damit es weicher wurde und nicht zersprang. Auf der rechten Bildseite wurde der Draht, der als lange Rolle in die Nadler-Werkstatt kam, auf einem großen Draht „gerichtet“, bevor er mithilfe der großen Drahtschere (seitlich am Tisch) geschnitten wurde. Auf der linken Bildseite wurden die bereits gelochten Nadeln auf die Wärmebehandlung, also das Härten vorbereitet. Anschließend mussten die Nadeln noch gescheuert werden, was in diesem Bild allerdings nicht zu sehen ist. Noch 1788 benötigte die Herstellung einer Nadel in Iserlohn 110 Arbeitsschritte.

Christoph Weigel der Ältere, ein bekannter Kupferstecher und Verleger, hatte Ende des 17. Jahrhunderts rund 200 Berufsstände in einem Buch zusammengetragen. Darin waren nicht nur die einzelnen Tätigkeiten und Arbeitsschritte aufgeführt, sondern auch durch jeweils eine Abbildung illustriert. Diese Stiche entstanden nach Zeichnungen, die Weigel selbst in den Werkstätten angefertigt hatte. Das Werk mit dem vollständigen Titel „Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände von denen Regenten und ihren so in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten an biß auf alle Künstler und Handwercker“ erschien 1698 in Nürnberg. Neben dem Nadler sind in dem Buch auch heute noch breit vertretene Berufe wie der Apotheker, Zimmermann, Lehrer oder Bäcker aufgeführt.

Die Nadelproduktion war schon in der Frühen Neuzeit nur in wenigen Gebieten des deutschsprachigen Raums vertreten, darunter Nürnberg und Aachen. In Iserlohn wurden zur Entstehungszeit des Kupferstichs erste Versuche unternommen, Nadelfabriken anzusiedeln. Endgültig gelang dies erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Objekt des Monats Mai 2023

Der Volksempfänger

Wie kaum ein anderes technisches Gerät ist der sogenannte Volksempfänger mit der Propaganda-Politik der NS-Diktatur verbunden. Das Radio, auch „Gemeinschaftsempfänger“ genannt, brachte die Reden Adolf Hitlers und des Propagandaministers Joseph Goebbels in den 1930er Jahren in die Privatwohnungen und verbreitete Antisemitismus, Kriegspropaganda und völkische Hetze.

Das Gerät wird vielfach als Erfindung von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bezeichnet, er soll dessen Herstellung 1932 in Auftrag gegeben haben. Bereits 1926 hatte jedoch die Berliner Gerätefabrik Loewe-Radio unter der Bezeichnung „Volksempfangsgerät“ einen billigen Apparat auf den Markt gebracht. Goebbels erkannte als erster dessen mögliche Bedeutung als Informations- und Propagandamittel mit dem Potential, alle Bevölkerungsschichten flächendeckend zu erreichen, und forcierte daher die Verbreitung entscheidend.

Der VE301, so die technische Bezeichnung des Geräts, wurde ab 1933 mit dem Hakenkreuz-Emblem der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft vertrieben. Der Chefkonstrukteur der Berliner Gerätefabrik Dr. G. Seibt, Otto Grießing, entwickelte die technische Konstruktion, und Walter Maria Kersting, Professor für Formgebung an den Kölner Werkschulen, entwarf das schlichte Gehäuse und das Markenzeichen. Die Zahl 301 wies auf den Tag der Machtergreifung Hitlers am 30.1.1933 hin. Dadurch war der Volksempfänger durch Bezeichnung und Design als politisches Ausdrucksmittel der NS-Herrschaft gekennzeichnet.

Die 28 deutschen Radiohersteller wurden verpflichtet, alle Volksempfänger nach einheitlichen Vorgaben zu produzieren und zu gleichen Preisen zu vertreiben – 79 RM für die Standardversion mit Kabel und 65 RM für die batteriebetriebene Version. Hinzu kamen noch 2 RM an monatlichen Rundfunkgebühren, die an den Briefträger bezahlt wurden. Die Volksempfänger waren wahlweise in schwarz oder bräunlich marmoriert zu haben. Ab 1938 kam der billigere „Deutsche Kleinempfänger“ (DKE 38) – im Volksmund respektlos „Goebbelsschnauze“ genannt – auf den Markt. Bedenkt man, dass das deutsche Durchschnittseinkommen damals zwischen 90 und 100 RM lag, dann verschlang der Preis eines Standardgerätes fast ein Monatseinkommen. Dennoch vergrößerte sich die Zahl der Teilnehmer rasch von rund vier Millionen im Jahr 1932 auf über zwölf Millionen Mitte 1939.

Im Krieg nahmen neben Kultur und Politik die „Wehrmachtsberichte“ allmählich den größten Teil der Sendezeit ein. Sie wurden durch die Schluss-Passage der heroischen Fanfare „Les Preludes“ von Franz Liszt angekündigt, später ergänzt durch die Luftlage-Meldungen. Nach Vorwarnungen zu nahenden alliierten Bomberverbänden folgten Pausen mit einer tickenden Uhr im Hintergrund und der Zwischenansage „Wir kommen wieder“. Der Volksempfänger konnte aber auch nachts und nahe der Grenzen den Empfang ausländischer Sender ermöglichen, darauf standen seit Beginn des Zweiten Weltkrieges allerdings harte Strafen. Insbesondere das deutsche Programm der BBC London, die schonungslos über die Kriegslage berichtete, beeinflusste die Sichtweise vieler Deutscher zum Ende des Zweiten Weltkrieges und machte die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität offensichtlich.

Objekt des Monats April 2023

Les Très Riches Heures du Duc de Berry

Herzog Jean des Berry (1340–1416), Sohn des französischen Königs Johann II., ist bis heute bekannt als Liebhaber erlesener Handschriften. Zum Zeitpunkt seines Todes verzeichnete seine Bibliothek mehr als 300 Werke. In der Handschriftensammlung fanden sich 15 Stundenbücher. In ihnen wurden die zu den festgelegten Tag- und Nachtzeiten zu lesenden Gebete, Lobgesänge, Litaneien, Andachtsübungen und Psalmen zusammengefasst.

Stundenbücher erfreuten sich – im Gegensatz zu den liturgischen Handschriften – gewisser Freiheiten bei der Textauswahl und Ausstattung. Sie orientierten sich an den Gewohnheiten und Vorlieben der Auftraggeber oder zukünftigen Besitzer. Dies spiegelt sich auch in der Wahl der Miniaturen wider.

Das Stundenbuch Les Très Riches Heures gilt als die berühmteste Schrift aus der Sammlung des Herzogs. Von den mehr als 200 Blättern ist über die Hälfte ganzseitig bebildert.

Paul von Limburg und seine Brüder wurden als erste Maler der Très Riches Heures identifiziert. Sie starben aus ungeklärten Gründen kurz hintereinander im selben Jahr wie der Herzog und ließen das Werk unvollendet. Weitere Maler folgten bis zur Fertigstellung des Stundenbuches um 1480 und ihre Identifizierung beschäftigt die Forschung bis heute.

Einzigartig für ein Stundenbuch dieser Zeit ist die Aufnahme von acht ganzseitigen Miniaturen, die thematisch und aufgrund ihres Formats aus dem Rahmen fallen. Eine davon ist „der anatomische Mensch“ (fol. 14 v) am Ende des Kalendariums. Eine grazile Doppelgestalt ist von einer Aura (mandorla) umgeben, deren äußere Skala den Sonnenlauf durch die Tierkreiszeichen wiedergibt. Die innere Skala gliedert die Länge des Monats nach Tagen und das breite Mittelband wiederholt den Tierkreis in zwölf lebendigen Miniaturen.

Der lateinische Text an den vier Ecken setzt schließlich die Sternbilder des Himmels und die Körperpartien des Menschen mit dem männlichen oder weiblichen Charakter in Beziehung sowie mit den jeweils vier Elementen der Temperamente- und Säftelehre, an der sich die Medizin von der Antike bis ins 19. Jahrhundert orientierte.

Dass diese von den Limburg-Brüdern angefertigte Miniatur für den Herzog hergestellt wurde, ist durch dessen Wappen unbestritten. Das Motiv spiegelt das große Interesse des Herzogs an wissenschaftlichen und medizinischen Themen, was auch von anderen Werken in seiner Bibliothek reflektiert wird.

Ob diese Miniatur allerdings ursprünglich für dieses Stundenbuch gemalt wurde oder in einem völlig anderen Kontext geschaffen und erst später, bei der Vollendung der Handschrift, hinzugefügt wurde, bleibt ungewiss.

Objekt des Monats März 2023

Eine Dame mit nebulöser Vergangenheit

Eine zentrale Aufgabe von Museen ist es, den ihnen anvertrauten Objekten ihre Geschichten zu entlocken. Woher kommt ein bestimmtes Objekt, welche Geschichten hat es erlebt und wie landete es letztendlich im Museum? Besonders spannend wird die Recherche bei Porträts uns unbekannter Personen. Das trifft auf Porträts von Frauen deutlich häufiger zu als von Männern. Ein Objekt mit unklarer Geschichte ist dieses Porträt einer Dame, datiert auf 1844.

Das Ölgemälde wurde 1987 durch das Stadtmuseum bei einem Antiquitätenhändler und Restaurator in Iserlohn angekauft. Auf der Rechnung sind einige spärliche Informationen zur Herkunft des Bildes aufgeführt: Es handle sich um ein Porträt aus altem Besitz der Iserlohner Familie Weydekamp, dargestellt sei die Urgroßmutter des Rechtanwalts Weydekamp. Gemeint ist damit Dr. Helmut Weydekamp, der 1984 verstarb und dessen Witwe das Porträt vermutlich nach seinem Tod verkauft hatte. Inventarisiert wurde das Bild im Museum mit dem Hinweis auf der Karteikarte, die dargestellte Dame sei "Frau Huyssen“.

Dank der Möglichkeit, alte Kirchenbücher mit Einträgen über Geburten und Todesfälle der Gemeindemitglieder heute digital durchsuchen zu können, begann Ende 2022 im Stadtmuseum die Recherche über die Identität der mysteriösen Frau. Der Hinweis auf der Karteikarte stellte hier direkt eine Verbindung zu der im 19. Jahrhundert erfolgreichen Kaufmannsfamilie Huyssen in Iserlohn her, die Mutter von Rechtsanwalt Weydekamp war Luise Huyssen. Verfolgt man den Stammbaum dieser Huyssen-Linie weiter in das 19. Jahrhundert, findet sich schnell die gesuchte Huyssen-Urgroßmutter von Helmut Weydekamp, nämlich die 1823 geborene Wilhelmine Schütte, die 1845 den 1812 geborenen Robert Huyssen heiratete.

Bei der Betrachtung des 1844 gemalten Bildes macht dieser Fund jedoch stutzig: Dargestellt ist eine mittelalte, durch die Haube als verheiratet gekennzeichnete Frau – Wilhelmine Schütte war 1844 jedoch erst 21 Jahre alt und noch unverheiratet! Es muss sich also um eine ältere Dame aus der nächsten Generation handeln, doch Robert Huyssens Mutter, Catharina Klusemann, starb bereits 1831.

Die andere Vorfahrin, Luise Rademacher, geboren 1799, passt allerdings aufgrund des Alters ideal zur dargestellten Person. Luise Rademacher war mit Ludwig Schütte (1796–1863) verheiratet, der von 1836 bis 1862 Landrat des Kreises Iserlohn war. Dass ein angesehenes Ehepaar wie die Schüttes Porträts von sich anfertigen ließ, ist für die Zeit typisch. Luise Schütte, geborene Rademacher, war die Ururgroßmutter von Rechtsanwalt Helmut Weydekamp und es ist gut möglich, dass das Porträt über ihre Tochter Wilhelmine, verheiratete Huyssen, in der Familie verblieb. Es ist nicht auszuschließen, dass sie in der Familiengeschichte allmählich zur Urgroßmutter aus der Huyssen-Familie wurde.

Endgültige Sicherheit bei der Identifikation der unbekannten Dame gibt es nicht, aber zumindest konnten wir – passend zum Weltfrauentag am 8. März – einer unbekannten Dame aus dem Depot des Stadtmuseums einen Teil ihrer Familiengeschichte zurückgeben.

Objekt des Monats Februar 2023

Der Berufsnieser

Über die Kunstgewerbliche Sammlung der Fachschule für Metallindustrie in Iserlohn kam zu Beginn der 1980er Jahre auch eine Netsuke-Sammlung ins Stadtmuseum Iserlohn.

Netsuke (in der ursprünglichen Bedeutung „hängendes Holz“) sind kleine Gürtelschnallen oder Knebel, mit denen an der taschenlosen japanischen Kleidung Gebrauchsgegenstände durch Kordeln oder Bänder befestigt werden konnten. Geschnitzt aus Holz und später auch Elfenbein, detailreich bemalt oder lackiert, kommen Netsuke in den unterschiedlichsten Formen vor: Götter, Märchenfiguren, Tiere, Dämonen-Masken oder Darstellungen des täglichen Lebens.

Die Blütezeit der kunstvoll gestalteten Objekte liegt zwischen 1700 und 1880, spätere Objekte wurden von japanischen Kunsthandwerkern zielgerichtet für sammelfreudige Ausländer hergestellt, sie dienten meist nur noch dekorativen Zwecken. Umfangreiche Netsuke-Sammlungen mit teilweise mehreren hundert Objekten finden sich in Museen weltweit. Durch Edmund de Waals Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“, der die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren namens Ephrussi nacherzählt, wurden Netsuke 2011 einem weltweiten Publikum bekannt.

Unser Objekt des Monats wirkt auf den ersten Blick wie ein Bettler, der sich mit einem zarten Stöckchen ins Herz zu stoßen scheint. Ein Selbstmörder vielleicht? Mitnichten! Die Fachliteratur ist sich einig: Bei diesem ungewöhnlichen Objekt handelt es sich um die Darstellung eines Berufsniesers.

Am Wegesrand sitzend, führte der Bettler ein Stäbchen in ein Nasenloch, bis er niesen musste. Der ihm gegenübersitzende Kunde atmete dabei tief ein. Niesen galt als glücksbringend und sollte gesundheitliche Beschwerden abwenden. „Berufsnieser“ wurden in großer Zahl von verschiedenen Schnitzern hergestellt und gelten als Glücksbringer. Bei unserem Objekt ist der Schnitzer durch seine Signatur unter dem Boden als Gyokko (1830–1867) identifiziert, einem für seine große Produktivität an Netsuke-Schnitzereien bekannten Künstler.

Objekt des Monats Januar 2023

Oskar Escherich, Die Bauernkirche

Die Iserlohner Bauernkirche, früher auch als Kirchspielkirche oder Pankratiuskirche bekannt, ist die älteste Kirche Iserlohns. Ein belegtes Datum für den Bau der Bauernkirche gibt es nicht, die Schätzungen schwanken zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert. Sie ist damit deutlich älter als ihre Nachbarin, die Oberste Stadtkirche, die parallel zur Stadtgründung in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand. Von Anfang an stand die Bauernkirche jedoch im Mittelpunkt der Siedlung „Lon“ am Baarbach, dem heutigen Fritz-Kühn-Platz und damit dem Ursprungsgebiet der Stadt Iserlohn.

Auch wenn heute nur ganz wenige Teile des Gebäudes noch auf den ursprünglichen romanischen Kirchenbau zurückgehen, spielte die Bauernkirche stets eine Rolle für die Stadt Iserlohn. Gemeinsam mit der Obersten Stadtkirche ist sie ein Wahrzeichen der Stadt und darf auf keiner Stadtansicht aus vergangenen Jahrhunderten fehlen. Im 20. Jahrhundert wurde die Beschaulichkeit des Kirchplatzes ein beliebtes Motiv vieler Iserlohner Maler – von C.W. Vogt bis Wilhelm Wessel.

Oskar Escherich porträtierte die Bauernkirche in den 1960er Jahren aus der Perspektive des heutigen Stadtmuseums mit dem zentralen Blick auf den Chor. In der für ihn typischen impressionistisch inspirierten Malweise schuf er einen Kontrast zwischen dem robusten Gebäude mit seinen klaren Linien und der sie umgebenden Natur in buntem Herbstlaub.

Der Iserlohner Oskar Escherich (1913–1998) war hauptberuflich von 1945 bis 1978 Leiter des Iserlohner Gartenamts und dabei auch zuständig für die Gestaltung des Hauptfriedhofs. Als leidenschaftlicher Maler schuf er vornehmlich vom Impressionismus beeinflusste Landschaftsbilder, aber auch Stadtansichten und Illustrationen. Bis ins hohe Alter war er zudem als Kunstlehrer an der VHS tätig. Er war auch politisch aktiv und zählt zu den Mitbegründern der Iserlohner SPD nach dem Zweiten Weltkrieg.

Objekt des Monats Dezember 2022

Illustrierte Film-Bühne zu „Sissi“

In der Weihnachtszeit pflegen viele Familien beliebte Rituale und Traditionen. Ob alleine oder in großer Runde: Der Weihnachtsfilm, auf dem Sofa mit Keksen, Tee oder Glühwein genossen, gehört für viele zu den entspannenden Momenten der Feiertage. Weihnachtsfilme sprechen nostalgische Gefühle an und sind häufig an Märchen angelehnt, die die Flucht aus dem Alltag ermöglichen.

Die Sissi-Trilogie von Ernst Marischka hat dabei über Jahre einen Kult-Status erlangt. Das kitschige Märchen von der liebreizenden Herzogstochter, die beim Angeln auf den österreichischen Kaiser trifft und ihn aus Liebe heiratet, ist so romantisch-verklärt wie historisch falsch. Der Historienfilm über die ehemalige Kaiserin von Österreich gehört heute zu den kommerziell erfolgreichsten deutschsprachigen Filmen überhaupt, rasch wurden zwei Fortsetzungen gedreht. Sissi machte die erst 16-jährige Romy Schneider, Tochter des Schauspielerpaars Wolf Albach-Retty und Magda Schneider, über Nacht zum Weltstar.

Unser Objekt des Monats Dezember ist daher die Illustrierte Film-Bühne Nr. 3548, ein vierseitiges Programmheft zum Film „Sissi, die junge Kaiserin“, Teil 2 der Trilogie. Der Farbfilm in Agfacolor wirbt mit dem Glanz vergangener kaiserlicher Pracht und dem zeitgenössischen Dilemma junger Ehen: Er arbeitet immerzu und hat keine Zeit für die junge Ehefrau. Der Film ist damit mehr ein Porträt der biederen 1950er Jahre als der 1850er. Die Freiheitsliebe der Titelheldin und ihre Konflikte mit der kaiserlichen Rolle sind in das Idealbild der deutschen Hausfrau eingewoben. Die Trilogie zeigt zarte Kritik am strengen Hofzeremoniell und verherrlicht das „deutsche Mädel“ aus Bayern: Die Film-Sissi möchte als Mutter ganz für ihre Kinder da sein (die echte Elisabeth zeigte an ihren ersten drei Kindern eigentlich gar kein Interesse) und für ihren Mann in einer einfachen Berghütte Hausmannskost zubereiten (Elisabeth litt zeitlebens unter Essstörungen und ließ sich ihre unterschiedlichen Paläste äußerst luxuriös ausstatten). Wahr ist hingegen, dass die Kaiserin naturverbunden war und geradezu exzessiv Sport betrieb.

Doch trotz dieses Wissens faszinieren die Sissi-Filme in ihrer verkitschten Erzählweise auch nachfolgende Generationen. Dass die Filme nicht unter ihrem reaktionär-biederen Tonfall erstarren, liegt dabei in erster Linie an Romy Schneider, die durch ihre Ausstrahlung und Präsenz die Filme in der so verhassten Hauptrolle trägt. Anstatt dem Rat ihres Stiefvaters zu folgen und einen vierten Sissi-Film zu drehen, bricht Romy Schneider aus dem behüteten Leben in Deutschland aus und sucht an der Seite von Alain Delon in Frankreich die Weiterentwicklung zur Charakterdarstellerin. Die deutschen Medien verzeihen ihrem Star den Weggang ins ehemalige Feindesland nicht, doch Schneider etabliert sich als bewunderte „Grande Dame“ des französischen Films. Sie starb viel zu früh mit 43 Jahren an Herzversagen.

Mehr über Romy Schneider gibt es in der aktuellen Sonderausstellung „Mythos Diva“ im Stadtmuseum zu sehen (bis 26. Februar 2023).

Objekt des Monats November 2022

Standuhr mit Mondphasenuhr

Im Jahr 2020 übernahm das Stadtmuseum eine Standuhr aus der Zeit zwischen ca. 1770 und 1800 als Dauerleihgabe. Sie wurde im Holländischen Stil gebaut, aus Nussbaum gefertigt und mit Messingbeschlägen verziert. Auffällig sind die Mondphasenuhr sowie die Gravierung des Ziffernblatts mit dem Namen des Uhrmachers und dem Herstellungsort „Iserlohniensis“. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich der Iserlohnbezug als vielschichtig.

Der Uhrmacher Christoph Jacob de Weys (1743–1813) stammte aus einer Amsterdamer Uhrmacherfamilie. 1770 heiratete er in Iserlohn Catharina Maria Elisabeth, Tochter der angesehenen Kaufmannsfamilie Quincke. Dadurch war de Weys mit dem aus Hoerde stammenden Kaufmann Gottfried Cappel (1746–1808) verschwägert, dessen ältere Schwester mit dem Iserlohner Kaufmann Gerhard Quincke verheiratet worden war. Gottfried Cappel war Compagnon der Gebrüder Gerhard und Friedrich Quincke und wohnte von 1783 bis zu seinem Tod 1808 in dem Gebäude, in dem sich heute das Stadtmuseum befindet.

Schon bevor Cappel 1783 mit seiner schwangeren Frau Wilhelmine und zwei kleinen Söhnen von Hamm nach Iserlohn zog, war er als Kaufmann bereits eingebunden in das soziale Gefüge der Stadt, war Mitglied im Schützenverein und gehörte der Reformierten Gemeinde an, ebenso wie Christoph Jacob de Weys. Und so wundert es nicht, dass Cappel 1773 bereits Pate von dessen Sohn Gottfried Wilhelm de Weys wurde, jenem beliebten Iserlohner Arzt des frühen 19. Jahrhunderts, über den zahlreiche Quellen berichten.

Im Haus der Witwe Cappel ist 1815 noch eine Standuhr nachgewiesen und es ist nicht auszuschließen, dass die Familie des verstorbenen Kaufmanns eine Uhr aus der Werkstatt ihres Iserlohner Freundes besessen haben könnte. Bodenstanduhren waren im 18. Jahrhundert in Nordeuropa immerhin nicht nur beim Adel, sondern auch beim gehobenen Bürgertum als repräsentative Ausstattungsstücke sehr beliebt.

Das Wappen, welches das Gehäuse der de Weys Standuhr verziert, konnte noch nicht zugeordnet werden. Die Besitzfolge des kostbaren Stücks, das seinen Weg aus Soest zurück nach Iserlohn fand, ist nur bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts belegt. In wessen Auftrag sie erbaut wurde und wem sie zwischen 1800 und 1900 gehört haben könnte, bleibt rätselhaft.

Objekt des Monats Oktober 2022

Ein Stück vom Korallenriff

Das versteinerte Korallenstück, zu sehen in der Dauerausstellung des Stadtmuseums im Kellergewölbe, ist eines unserer ältesten Exponate. Es stammt von der Korallenart Michelina und ist rund 400 Millionen Jahre alt. Versteinerte Reste von ehemaligen Korallenriffen sind fast auf der ganzen Welt zu finden, besonders zahlreich und nahe an der Oberfläche liegen sie im sogenannten Massenkalkzug zwischen Düsseldorf und Balve. Dieses geologische Gebiet, auf dem sich heute auch die Stadt Iserlohn befindet, war in der Zeit des Devons vor etwa 420 bis 360 Millionen Jahren noch von Wasser bedeckt und bildete ein Meeresbecken zwischen dem Südkontinent (heute Afrika und Australien) und dem Nordkontinent (heute Skandinavien und Russland).

Durch die Verschiebung der Kontinentalplatten, die ursprünglich einmal eine einzige große Landmasse bildeten, bewegte sich das gesamte Gebiet nach Norden und spaltete sich dabei in mehrere Stücke auf. Dadurch gelangte das Meeresbecken, das zunächst auf der Südhalbkugel lag, allmählich in Äquatornähe und wurde dabei flacher – eine ideale Voraussetzung für die Bildung spektakulärer Korallenbänke. Weitere Plattenbewegungen führten dazu, dass der Meeresboden in der sogenannten Variskischen Faltung zu trockenem Land aufgeworfen wurde, aus dem sich anschließend auch Gebirge bildeten. Die versteinerten Überreste des Meeres, neben den Korallenriffen auch kleine Fische, Muschelkalk und Ammoniten, sind heute in den Hochgebirgen der Alpen und des Himalaya, aber auch in den deutschen Mittelgebirgen zu finden.

Die Reste des versteinerten Korallenriffs können in den vielen für die Region typischen Höhlen bewundert werden, die durch die Auswaschungen des Kalkgesteins entstanden sind. An das Tageslicht treten die Überreste aber auch am Bilstein in Iserlohn, auf dem heute die Oberste Stadtkirche steht, und in dem darunter liegenden Luftschutzstollen. Im Massenkalk haben sich aber auch erzhaltige Sedimente erhalten, die seit dem Mittelalter als Erze und Galmei gefördert wurden und die Grundlage für die bis heute bestehende Metallindustrie unserer Region bildeten.

Objekt des Monats September 2022

AEG-Fahrkartendrucker

Im Jahr 1836 hielt der Personentransport auf Schienen Einzug in das Gebiet des heutigen Deutschlands: Die Dampf-Lokomotive „Adler“ transportierte zum ersten Mal Reisende von Nürnberg nach Fürth. Bis dahin war die Eisenbahn nur zum Transport von Gütern genutzt worden. Doch die Industrialisierung beschleunigte die technische Entwicklung und die Mobilität der Menschen, sodass ab 1840 der Personenverkehr mit der Eisenbahn kontinuierlich zunahm.

Die Fahrkarten für Passagiere wurden zuerst auf kleinen Zetteln individuell handschriftlich ausgestellt. Schnell setzte sich aber die Idee des Engländers Thomas Edmondson (1792–1851) durch, standardisierte Pappkarten zu bedrucken und mit durchlaufenden Nummern zu versehen. Unterschiedliche Farben der Karten machten auf den ersten Blick deutlich, für welche Wagenklasse der Fahrgast bezahlt hatte.

Der AEG-Fahrkartendrucker, der im Museum Haus Letmathe ausgestellt ist, wurde seit 1929 produziert und war vor dem Zweiten Weltkrieg auf allen Bahnhöfen in ganz Deutschland im Einsatz. Es handelt sich um einen sogenannten Klischee-Drucker, der über Druckplatten mechanisch alle Fahrkarten für unterschiedliche Reiseziele produzierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg und durch den Wiederaufbau der zerstörten Bahnhöfe kamen ab 1946 dann elektrische Großdrucker für den Schalterdienst zum Einsatz. Am Bahnhof Letmathe wurde der mechanische Fahrkartendrucker noch mehrere Jahre benutzt, bevor er ausrangiert wurde. Er wurde wohl zunächst eingelagert und kam in den 1980er Jahren ins Museum.

Objekt des Monats August 2022

Porträt von Johann Caspar Lecke

Unter den vielen Porträts der Sammlung des Stadtmuseums hat dieses Gemälde einen besonderen Stellenwert. Mag es auch aus künstlerischer Perspektive keine besondere Brillanz aufweisen, ist es für die Stadtgeschichte Iserlohns dennoch von großer Bedeutung. Denn der dargestellte Mann im Mantelkleid ist mit großer Wahrscheinlichkeit der ehemalige Iserlohner Bürgermeister Dr. Johann Caspar Lecke (1694–1785). Er stammte aus einer Iserlohner Kaufmannsfamilie und studierte in Köln, Jena und Halle Jura, in Duisburg wurde er promoviert. Neben seiner juristischen Tätigkeit als Magistratssyndikus war Lecke auch wirtschaftlich tätig. So beteiligte er sich an der ersten Kratzendraht-Fabrik in Iserlohn und initiierte die Gründung der Messinggewerkschaft 1736. Dieser Zusammenschluss von vermögenden Kaufleuten und Fabrikanten reaktivierte den Galmei-Bergbau und etablierte die Zinkverhüttung und die Produktion von Messingprodukten in Iserlohn, sodass von der Rohstoffgewinnung bis zur Fertigstellung und dem Verkauf die gesamte Produktionskette vollständig in Iserlohn lag.

1737 wurde Lecke zum Oberbürgermeister von Iserlohn gewählt und setzte sich fortan für die Stadterweiterung und die Förderung der städtischen Wirtschaft ein. Er nahm aber auch soziale Projekte in Angriff und regte 1763 die Gründung eines Waisenhauses für die zahlreichen Kriegswaisen nach dem Siebenjährigen Krieg an. Zudem ließ er am Marktplatz (heute „Alter Rathausplatz“) ein steinernes Rathaus errichten. Für sich selber legte er am Ackenbrock eine weitläufige Parkanlage an, die heute in etwa der Alexanderhöhe mit Festwiese entspricht.

Das Gemälde gehört zum sogenannten Altbestand des Hauses der Heimat, war also schon vor der Gründung des Stadtmuseums 1987 im Besitz des vormals ehrenamtlich geführten Heimatmuseums. Es zeigte schon zur Zeit seiner Inventarisierung 1983 zahlreiche Schäden und Gebrauchsspuren. Mithilfe einer Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen konnten 2021 sechs historische Porträts des Stadtmuseums restauriert werden. Dabei wurde auch dieses Gemälde von einer dicken Schmutzschicht befreit, Risse und Fehlstellen gekittet und die Leinwand neu gerahmt. So strahlt das Porträt heute wieder in seinem ursprünglichen Farbglanz. Das restaurierte Gemälde ist auch in der aktuellen Sonderausstellung des Stadtmuseums „Hinter den Kulissen“ zu sehen.

Objekt des Monats Juli 2022

Tabaksdose mit doppeltem Boden

Die berühmten Iserlohner Tabaksdosen haben einen besonderen Stellenwert im Sammlungsbestand des Stadtmuseums. Neben den Dosen mit Iserlohner Herkunft sammeln wir aber auch andere Messingdosen aus dem 18. Jahrhundert. Dazu gehört eine auf den ersten Blick unspektakuläre Tabaksdose im bekannten länglichen Format aus den Niederlanden. Neben einem zentralen Bildmotiv auf dem Deckel und Boden ist sie auch mit üppigen Rocaille-Elementen verziert.

Die gravierte Szene auf dem Deckel zeigt die biblische Geschichte von Elias aus dem zweiten Buch der Könige (2 Kön. 2,23f.). Dieser hat 42 Knaben, die ihn verspotteten, im Namen des Herrn verflucht, woraufhin zwei Bären aus dem Wald kamen und alle 42 Jungen zerrissen. Das Bild ist mit der Inschrift „De Goddelyke straffe“ (Die göttliche Strafe) kommentiert.

Die Abbildung auf dem Boden ist dem Bischof Hubertus von Lüttich, dem Schutzheiligen der Jäger, gewidmet. Sie zeigt die Bekehrung des Erzbischofs und leidenschaftlichen Jägers im Wald. Der Legende enstpsrechend erschien Hubertus bei der Jagd ein Kruzifix im Geweih eines Hirsches, woraufhin er der Jagd abschwor. Die Szene zeigt den Hirschen und einen knieenden Reiter mit Pferd und Hund.

Öffnet man die Dose, fallen 12 untypische Nieten in Deckel und Boden ins Auge. Sie zeigen, dass diese Dose eine Überraschung bereithält, denn sowohl die Bildplatte des Deckels als auch die des Bodens lässt sich nach rechts verschieben. Darunter kommen aus dem Messing herausgestanzte Bildergeschichten zu Tage. Sie beinhalten jeweils zwei Szenen, die während des Aufschiebens von links nach rechts sichtbar werden.

Das verdeckte Motiv des Deckels zeigt in der ersten Szene eine winkende Frau und ein Boot mit zwei Fischern. In der zweiten Szene sitzt nur noch ein Mann im Boot, der sich empört nach seinem Partner umsieht. Dieser ist jedoch mit der Dame in eine eindeutige Umarmung versunken.

Die Bildergeschichte des Bodens zeigt einen mit Pfeil und Bogen ausgerüsteten Amor, der ein Liebespaar beobachtet. Auf einem Tisch stehen eine Karaffe und ein Glas. Vor der Tür des Hauses patroulliert ein Wachmann mit Gewehr. Im zweiten Bild trägt eine Frau einen Mann auf ihren Schultern fort, was an die Legende der „Treuen Weiber vom Weinsberg“ aus dem Jahr 1140 erinnert.

Während einige Messingdosen die „galanten“ und amorösen Geschichten offen präsentieren, sind diese als schlüpfrig geltenden Szenen hier hinter biblischen Darstellungen versteckt und vermitteln durch die Verheimlichung eine noch größere Brisanz sowie Freude bei der Entdeckung. Wie häufig Dosen mit doppeltem Boden erhalten sind, ist bisher unbekannt. Wir freuen uns über Hinweise von Sammlern, die ähnliche Stücke besitzen.

Objekt des Monats Juni 2022

Die stehende Frau

Das Stadtmuseum Iserlohn sammelt in erster Linie historische Objekte zur Stadtgeschichte, aber im Laufe der Zeit kamen auch immer wieder Kunstwerke in den Sammlungsbestand. Die Skulptur der stehenden Frau ist eines dieser Kunstwerke, das eher zufällig bei einer Umsortierung im Sammlungsdepot wiederentdeckt wurde. Schnell wurde klar: Die „stehende Frau“ muss ein Werk des Bildhauers Robert Ittermann sein.

Ittermann wurde 1886 in Iserlohn geboren. Nach der Volksschule absolvierte er eine Lehre als Modelleur an der angesehenen Königlichen Fachschule für Metallindustrie in Iserlohn. Anschließend arbeitete er für kurze Zeit bei der Firma Kissing & Möllmann. Seine Kunstausbildung schloss er 1908 an der Großherzoglich Badischen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe ab. Nach dem Ersten Weltkrieg wirkte er als freischaffender Künstler in Karlsruhe und Düsseldorf. Seine künstlerische Arbeit widersprach der nationalsozialistischen Kunstauffassung nicht, sodass er nach 1933 weiter arbeiten konnte und 1937 sogar staatliche Aufträge und einen Kunstpreis erhielt. Eine ideologische NS-Überzeugung ist bei ihm jedoch nicht bekannt, zumal seine männlichen Figuren nicht als „germanische“ Helden dargestellt sind, sondern einen schmächtigen Körperbau haben und Gefühle zeigen. Während des Zweiten Weltkriegs zog er zunächst an den Möhnesee und ließ sich dann dauerhaft in Völlinghausen bei Soest nieder.

Ittermann schuf überwiegend Skulpturen, auch Mahnmale und Gedenktafeln, sowie zahlreiche Kleinplastiken, darunter vorwiegend Akte. Besonders zahlreich sind in seinem Gesamtwerk stehende Akt-Skulpturen von Männern und Frauen vertreten. Viele der öffentlich ausgestellten Skulpturen sind in Bronze gegossen, dennoch haben sich auch etliche Gipsplastiken erhalten, die er nicht nur als Vorstudien, sondern als eigenständige Kunstwerke ansah. So auch die Figur im Stadtmuseum Iserlohn, die mit einer Höhe von 60,5 cm keineswegs nur modelliert, sondern vollständig ausgearbeitet wurde. Eine erhaltene Zeichnung aus dem Jahr 1946, die im Ausstellungskatalog des LWL-Museumsamts von 2008 abgebildet ist, zeigt eine Frau in sehr ähnlicher Haltung. Es könnte sich bei der Zeichnung um eine Studie zu der Gipsplastik handeln, dann wäre auch die Skulptur um 1946 entstanden.

Robert Ittermann wurde 1949 von der Stadt Hagen mit dem Karl-Ernst-Osthaus-Preis ausgezeichnet und erhielt 1955 den Kunstpreis der Stadt Iserlohn. Er starb 1970 bei Soest. Sein Nachlass wurde der Stadt Soest übergeben, einzelne Werke befinden sich heute sowohl im öffentlichen Raum als auch in Sammlungen, darunter auch im Kunstbesitz der Stadt Iserlohn.

Objekt des Monats Mai 2022

Münzwaage

Jedes Jahr am 20. Mai wird der Welttag der Maße und Gewichte gefeiert, einer der vielen bisweilen skurrilen Jahrestage. Diese weisen allerdings auch auf kulturell und gesellschaftlich bedeutende Dinge, Gewohnheiten oder Fähigkeiten hin. Die Bedeutung von einheitlichen Maßen und genormten Gewichten ist für den Warenhandel und damit die Wirtschaftsgeschichte der Menschheit nicht zu unterschätzen.

Das Objekt dieses Monats ist daher auch eine historische Münzwaage, wie sie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit in Gebrauch war. Münzwaagen dienten der Kontrolle des materiellen Münzwerts und waren für den grenzüberschreitenden Handel wichtig. Seit dem 11. Jahrhundert waren regionale „Pfennige“ mit unterschiedlichem Gewicht und variablen Metallanteilen aus Gold, Silber und Kupfer im Umlauf. Der Anteil dieser Bestandteile und damit der materielle Münzwert konnten zwischen den Ländern und Herrschaften, darunter auch viele Kleinstaaten, variieren und waren Schwankungen durch Krisen unterworfen. Für kleinere Werte wurden auch Teilstücke des Pfennigs wie Halbpfennige (oboli) und Viertel (quadrantes) ausgegeben. Unter den Währungen im deutschsprachigen Raum sind der Heller (aus Schwäbisch Hall), der Albus (aus Trier und Köln), der Rappen (im südwestdeutschen Raum und der Nordschweiz), und der Deut (in Nordwestdeutschland und den Niederlanden) die bekanntesten Vertreter. Die Grafen von der Mark ließen zwischen 1235 und 1391 silberne Pfennige, Halb- und Viertelpfennige prägen. Ihre Münzstätten befanden sich in Iserlohn, Hattingen, Schwerte, Hörde, Breckerfeld und Unna. Aussehen und Gewicht der märkischen Pfennige orientierten sich an den Sterlingen aus England und an Kölner Pfennigen.

Balkenwaagen mit feinen, geeichten Gewichten konnten das exakte Münzgewicht und den Feingehalt an Edelmetallen bestimmen. Diese halfen reisenden Kaufleuten, auch in fremden Gebieten mit den eigenen Münzen zahlen zu können. Zu der im Stadtmuseum ausgestellten Münzwaage aus den 1760er Jahren gehören auch eine Holzschatulle für den Transport, eine Eisenschere sowie viereckige Münzgewichte.

Objekt des Monats April 2022

Oskar Escherich, Der Schillerplatz

Mit dem Abriss des Karstadt-Gebäudes und der Tiefgarage unter dem Schillerplatz geht ein Stück Iserlohner Stadtgeschichte zu Ende, das während des Wirtschaftswunders in der Bundesrepublik begann. Das Karstadt-Gebäude, eröffnet 1967, prägte die Stadtarchitektur und symbolisierte Iserlohns Bedeutung als „Einkaufsstadt“. Der Neubau von Warenhaus, Rathaus und Tiefgarage schuf auch den erhobenen Schillerplatz im Herzen der Stadt, der nun erneut vor einer stadtprägenden Um- und Neugestaltung steht.

1969 malte Oskar Escherich dieses impressionistisch anmutende Gemälde von dem Kaufhaus und dem neuen Schillerplatz. Zentral in der Mitte führt der Blick in die Vinckestraße, im Hintergrund ist das heutige Poco-Gebäude zu erkennen. Im Vordergrund bewegen sich die Silhouetten von Passanten durch das Bild, zum Teil mit großen Einkaufstüten. Auf der linken Bildseite erhebt sich das Warenhaus mit dem markanten Vorbau, in dem zuletzt ein Reisebüro untergebracht war. Die Eingänge in die Tiefgarage und in das Untergeschoss von Karstadt sind auf dem Bild nur angedeutet. Auf der rechten Seite ist der Lebensmittelhändler „Coop“ zu sehen. Das Gemälde zeigt eine belebte Stadt und stellt die modernen Neubauten der 1960er Jahre in den Mittelpunkt.

Der Iserlohner Oskar Escherich (1913-1998) war hauptberuflich von 1945 bis 1978 Leiter des Iserlohner Gartenamts und dabei auch zuständig für die Gestaltung des Hauptfriedhofs. Als leidenschaftlicher Maler schuf er vornehmlich vom Impressionismus beeinflusste Landschaftsbilder, aber auch Stadtansichten und Illustrationen. Bis ins hohe Alter war er zudem als Kunstlehrer an der VHS tätig. Er war auch politisch aktiv und zählt zu den Mitbegründern der Iserlohner SPD nach dem Zweiten Weltkrieg.

Objekt des Monats März 2022

Lichtputzschere aus Messing

Der schon seit Jahrhunderten in Iserlohn praktizierten Kunst der Messingherstellung verdankt das Stadtmuseum eine beeindruckende Sammlung an Messingobjekten. Messing, gegossen aus einer Mischung aus Zink und Kupfer, galt wegen seiner gelblich glänzenden Oberfläche als das Gold des kleinen Mannes. Es wurde seit dem Mittelalter in Iserlohn produziert, doch erst die Gründung der „Messinggewerkschaft“ im 18. Jahrhundert führte zu einer Professionalisierung dieses Industriezweigs und zu einem wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt. Im Sammlungsbestand des Stadtmuseums befinden sich neben Haken, Schnallen und Verkleidungen aus Messing auch viele Gegenstände, die heute nicht mehr in Gebrauch sind und deren Nutzen fast vergessen ist. Dazu gehören auch die sogenannten Lichtputzscheren.

Der Docht einer Wachs- oder Rindertalg-Kerze wurde früher aus Leinenfasern geflochten, bzw. rund gewoben. Brannte eine Kerze herunter, dann blieb der Docht gerade stehen und rußte. Ein zu langer Docht konnte abbrechen und im ungünstigsten Fall einen Brand verursachen. Dies zu verhindern war die Aufgabe der Lichtputzer, die mit Hilfe einer speziellen Schere den Kerzendocht kürzten. Die Arbeit des Lichtputzens war vor allem in herrschaftlichen Häusern, Kirchen, Schlössern und Theatern, in denen manchmal Hunderte von Kerzen brannten, eine zeitraubende aber wichtige Aufgabe. Neben den Lichtputz-Scheren trugen sie bei der Arbeit Wasserbehälter mit, um die brennenden Dochtreste, die sog. „Schnuppe“, schnell darin zu löschen. Wem das Schnuppe war, der riskierte einen Brand.

Erst mit der Erfindung der Petroleum- und Gaslampen bzw. letztendlich mit dem Aufkommen der Glühbirnen wurden Lichtputzscheren schließlich überflüssig.

Wie sehr Messing als besonders gut formbares und ästhetisch ansprechendes Material in den Küchen und Boudoirs des 18. und 19. Jahrhunderts verbreitet war, können Besucher des Stadtmuseums vom 8. März bis zum 26. Juni 2022 in der Sonderausstellung „Es wärmt die Form, der Stoff, das Licht“ des Deutschen Messing Museums erleben und ausgewählte Stücke bewundern.

Objekt des Monats Februar 2022

„Hansa Schreib- und Lesekasten“ des Hamburger Seminarschullehrers Otto Zimmermann

Zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres bietet sich der Blick auf ein didaktisches Instrument an, das Kindern vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte der 1940er Jahre das Schreiben- und Lesenlernen erleichtern sollte.

Lesekästen werden bis heute eingesetzt, um Kindern und Erwachsenen beim Erlernen des Lesens und Schreibens zu helfen. Erstmals wurden sie von den Reformpädagogen des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt. Das Prinzip ist einfach: Der Lehrer schreibt ein Wort an die Tafel, die Lernenden legen es mit den Buchstaben ihres Kastens nach und können gleich auch die Laute üben. Nur wenn ein Wort korrekt gelegt wird, ergibt es beim Umdrehen der filigranen Kärtchen ebenfalls ein korrekt geschriebenes Wort.

Seit beim Schreibwerkzeug die nachgiebigen Vogelfedern im ausgehenden 19. Jahrhundert durch spitze Stahlfedern ersetzt worden waren, hatten vor allem Schulkinder Probleme, den nötigen Druck für die An- und Abstriche der Buchstaben auszuführen. 1911 erteilte die preußische Regierung daher dem Grafiker Ludwig Sütterlin den Auftrag, eine für Schulkinder einfacher zu erlernende Schreibschrift zu entwickeln. Gelehrt wurde die Sütterlin-Schrift in den preußischen Grundschulen ab 1914 versuchsweise, ab 1924 verbindlich. Ab 1920 löste sie die deutsche Kurrentschrift ab. 1941 wurde die Sütterlin-Schrift von den Nationalsozialisten zugunsten der lateinischen Schreibschrift verboten.

Otto Zimmermann (1874-1944) ist der Verfasser der „Hansa-Fibel“, die 1914 erstmals als Lesebuch im Westermann Verlag erschien, aber erst 1927 in Hamburg flächendeckend als Schulbuch die bis dahin benutzte und vielfach kritisierte Fibel von G. Gurke ersetzte. Zahlreiche Regionalausgaben folgten. Zimmermann arbeitete nach 1933 an den Neuausgaben der Fibeln mit. Seine „ideologische Anpassungsbereitschaft“ an nationalsozialistisches Gedankengut führte dazu, dass seine Fibeln nach 1945 nicht mehr zum Einsatz kamen.

Objekt des Monats Januar 2022

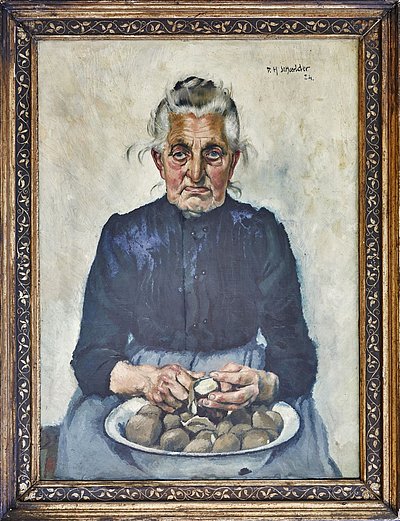

"Die Kartoffelschälerin – Alte Frau aus dem Sauerland“ - Ölgemälde von Paul Hermann Schoedder (1924)

Mit diesem Objekt des Monats präsentiert das Stadtmuseum Iserlohn ein bisher nicht in der Dauerausstellung öffentlich ausgestelltes Ölgemälde. Paul Hermann Schoedder (1887–1971) studierte Kunst in Leipzig und München und stellte im Laufe der 1910er und 1920er Jahre regelmäßig in Deutschland und insbesondere in Westfalen aus. Er lehrte an der Dortmunder Kunstgewerbeschule. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst weiter als Lehrer, später dann freischaffend.

Die „Kartoffelschälerin – Alte Frau aus dem Sauerland“ wurde 1924 gemalt, nach dem Weltkrieg und der Spanischen Grippe, kurz vor der Weltwirtschaftskrise. Bei näherem Hinsehen offenbart das Porträt überraschende Details aus dem Leben der ärmlich wirkenden Greisin. Die Anzahl der Kartoffeln in der Emailschüssel auf ihrem Schoß deutet auf eine große Familie hin, für die sie das Essen vorbereitet. Mit ihren dreckigen Fingern hat sie offenbar die Kartoffeln im eigenen Garten mit den Händen ausgegraben und sich dann Schweiß von der Stirn gewischt.

Der Blick aus leicht trüben, ehemals sicher klaren blauen Augen hält den des Betrachters, aber dessen Anwesenheit scheint sie kaum zu interessieren, denn sie schält weiter, ohne auf ihre Hände zu sehen und die Kartoffelschale kringelt sich an einem Stück in der Schüssel. Die Haare der Kartoffelschälerin waren früher, wie an einigen der hochgesteckten Strähnen zu erkennen ist, schwarz, ihre Augenbrauen sind es noch. Schwere Lider, Tränensäcke und tiefe Furchen auf Stirn, Nase und in den Mundwinkeln erzählen von ernsten Lebenslagen. Gleichzeitig erzeugt ihre rosige Wangenhaut den Eindruck eines aktiven Lebens an der frischen Luft. Kurze graue Härchen haben sich aus der strengen Zopffrisur gelöst, als wären sie vom Wind zerzaust worden. Die Fingerknöchel sind rot und geschwollen wie bei einer Wäscherin. Am Ringfinger der linken Hand trägt sie einen Ehering.

Gekleidet ist die Greisin in einer fleckigen, dunkelblauen Bluse. Es handelt sich bei dem plessierten Kleidungsstück mit der doppelten Knopfleiste und den glänzenden blauen Knöpfen um ein ehemals feines Stück, das nun im Alltag aufgetragen wird. Eine Sonntagsbluse vielleicht, die zu feierlichen Anlässen wie Taufen und Hochzeiten getragen wurde. Der Rock der Kartoffelschälerin ist nicht zu erkennen, er wird von einer derben grau-blauen Schürze verdeckt – die übrigens fleckenlos ist. Die durch ein hartes und entbehrungsreiches Leben gekennzeichnete Sauerländerin strahlt gerade durch Details wie dieses eine ruhige Würde aus.

Objekt des Monats Dezember 2021

Das Goldene Hildesheimer Kalendarium

Mitte des 13. Jahrhunderts entstand im Benediktinerkloster St. Michael in Hildesheim das sogenannte „Goldene Hildesheimer Kalendarium“. Es besteht aus lediglich 5 Blättern und war ursprünglich Teil einer als verloren geltenden liturgischen Handschrift.

Die hier vorgestellten Seiten zeigen eine der beiden Miniaturen sowie die Kalenderspalten Januar und Februar. Das im Januar platzierte, sonst dem Dezember zugeordnete Tierkreiszeichen des Steinbocks und die Verschiebung aller weiteren Tierkreismedaillons wird als einer der Belege angesehen, dass der Kalender des sogenannten „Stammheimer Missale“ bei der Ausgestaltung als Vorbild diente.

Eine weitere Besonderheit offenbart sich bei der Darstellung Marias und ihre neugeborenen Kindes in der Geburtsszene im Stall zu Bethlehem. Maria ignoriert alle Anwesenden – und es sind einige, die auf dem kleinen Bild drängeln müssen – und sieht stattdessen nur ihrem Sohn in die Augen. Ihre rechte Hand berührt sein Kinn, ein aus dem mittelalterlichen Minnewesen bekannter Gestus unter Verliebten.

Mit roter Schrift sind Heiligenfeste eingetragen, die in der Diözese Hildesheim von besonderer Bedeutung waren. Im 14. Jahrhundert, als sich die Handschrift nachweislich im Damenstift Quedlinburg befand, wurden zusätzlich in kleiner schwarzer Schrift die Todestage bedeutender Mitglieder des sächsischen Kaiserhauses eingetragen, ebenso wie die ihrer Frauen und Töchter.

Unabhängig von ihrem ideellen Wert wurden nach der Reformation auch liturgische Texte aufgrund ihres reinen Materialwertes häufig anderen Nutzungen zugeführt. Wem das Kalendarium mit den beiden vor- und nachgestellten Miniaturen erhaltenswert genug erschein, um es vor einem solchen Seite-für-Seite-Recycling zu bewahren, ist bis heute unbekannt.

Objekt des Monats November 2021

Kohlekasten

Das 19. Jahrhundert war die Zeit der Kohle. Sie trieb nicht nur die Industrialisierung voran, sondern fand auch Einzug in das Alltagsleben. Durch den systematischen Abbau des Rohstoffs im Bergbau war Kohle in großen Mengen verfügbar und löste, vor allem in den wachsenden Städten, Holz als Brennstoff zum Heizen und Kochen ab. Im Gegensatz zu Holz hatte Kohle einen höheren Brennwert und musste nicht erst aufbereitet werden.

Eierkohlen aus Braunkohle, Briketts aus Steinkohle oder sogar hochwertiger Koks wurden von den bald allgegenwärtigen Kohlehändlern mit Pferdekutschen in Zentnersäcken zu den Wohnhäusern geliefert und in die Kohlenkeller geschüttet. Um nicht für jede Schaufel Kohle in den Keller laufen zu müssen, kamen Kohleschütten und andere Behältnisse in Gebrauch. Wer es sich leisten konnte, stellte dekorative Kohlekästen aus Mahagoni oder Eiche neben die Heizung; am weitesten verbreitet waren jedoch gusseiserne Behältnisse.

Der im Stadtmuseum ausgestellte Kohlekasten aus der Zeit um 1900 fasste etwa 15 kg Kohle. Damit konnte man, je nach Raumgröße, mehrere Tage heizen. Die schwere gusseiserne Klappe konnte zur besseren Entnahme der Kohle arretiert werden. Der sich dann bietende Anblick erinnerte an ein großes, offenes Maul, daher erhielten die Kohlekästen den Spitznamen Kohlenfrosch.

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg und in die 1950er Jahre hinein reichte die Phase der Kohleheizung, doch die Neubauten aus den Jahren des Wirtschaftswunders setzten vermehrt auf die „moderne“ und sehr viel bequemere Ölheizung, die nicht selbst befüllt werden musste. Kohleöfen und Kohlebehälter verloren ihren ursprünglichen Nutzen und wurden in praktische Behältnisse oder dekorative Erinnerungsstücke umgewandelt.

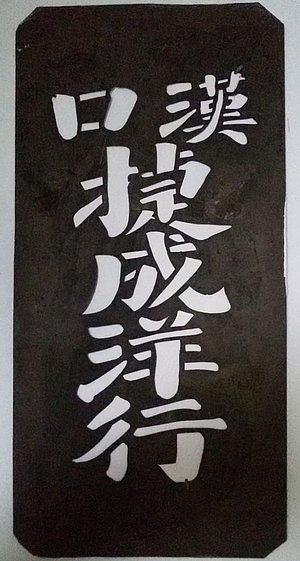

Objekt des Monats Oktober 2021

Windfege

Seitdem Menschen Getreide anpflanzen und ernten, also seit der Jungsteinzeit, besteht die Notwendigkeit, nach der Kornernte Genießbares und Ungenießbares zu sortieren, also sprichwörtlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Über Jahrtausende wurde nach der Ernte mit Stöcken oder Dreschflegeln auf einen Haufen trockenen Getreides oder Ähren gedroschen, um die Körner so aus den Ähren zu holen. Um dann das gute Korn vom Schlechten zu trennen, wurde das Körner-Spreu-Gemisch mit Körben oder einer Worfel-Schaufel bei leichtem Wind hochgeworfen. Die schweren Körner fielen direkt vor dem Werfer auf den Boden bzw. auf ein Tuch, die leichtere Spreu hingegen, die ungenießbaren Spelzen, wurden vom Wind weggetragen. Da das sogenannte Worfeln ideale Wetterbedingungen benötigte, war eine Alternative für das Ausblasen und Reinigen der Körner innerhalb der Scheune erforderlich.

Das dazu verwendete Gerät ist unter regional verschiedenen Namen bekannt: im Sauerland als Windfege, sonst auch als Rotationsworfelmaschine, Staubmühle, Kornfege, Windsichte, Fegemühle, Getreidewinde oder Getreidewehe. Mit einer Handkurbel wird ein Windrad zum Rotieren gebracht und ein Luftstrom erzeugt. Das bereits gedroschene Getreide-Spreu-Gemisch wird oben in einen Trichter eingefüllt und durch den Luftstrom geführt. Die leichte Spreu wird von der Luft aus der Maschine herausgeblasen, während das schwere Korn in der Maschine verbleibt. Korn und Fremdkörper werden anschließend über Schüttelsiebe voneinander getrennt.

Windfegen gehören zu den ältesten Maschinen in der Landwirtschaft weltweit. Sie wurden wahrscheinlich in China im 2. Jahrhundert v. Chr. entwickelt, waren aber so teuer, dass sie nur vereinzelt bei der Reisernte eingesetzt wurden. Das war zur Zeit der Han-Dynastie, als Kaiser Wu den Konfuzianismus zur Staatslehre erhob und die große chinesische Expansion begann.

Nach Europa kam die Maschine durch die Niederländer erst im 17. Jahrhundert. Die um 1710 erfundene Siebwindfege machte das Verfahren praktikabel und war zudem erschwinglich. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Windfege von der größeren und schnelleren Dreschmaschine verdrängt, dem Vorgänger der modernen Mähdrescher. Noch heute werden Windfegen in China oder in Afrika eingesetzt, um Getreide, Hirse und Reis zu reinigen.

Die in Haus Letmathe ausgestellte Windfege stammt von der Familie Friederich Laurenzis und wurde augenscheinlich zur Reinigung von Weizen Roggen, Gerste und Hafer verwendet.

Objekt des Monats September 2021

Wahlurne

Wahlen als Prozess der Mehrheitsbestimmung sind elementarer Bestandteil demokratischer Gesellschaften und wurden bereits im antiken Griechenland praktiziert. Aber auch weit vor der Einführung demokratischer Strukturen in Europa wurden Wahlen in kleineren Gesellschaftsgruppen abgehalten.

Unser Objekt im Monat der Bundestagswahl ist eine Wahlurne oder sogenannte Ballotage des Iserlohner Gesangsvereins Concordia Refflingsen und stammt aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Zeit wirkten die zahlreich entstehenden Vereine mit ihren Vereinsstatuten und regelmäßigen Sitzungen an der Bildung einer bürgerlichen Gesellschaftsschicht mit, die politische Teilhabe forderte. Vereine waren damit demokratische Gesellschaften im Kleinen mit einer gleichberechtigten Mitbestimmung aller Vereinsmitglieder. Der 1885 gegründete Gesangsverein Refflingsen war ursprünglich nur Männern vorbehalten, heute ist er als „Gemischter Chor“ noch immer in Drüpplingsen aktiv.

Der Wahlvorgang mithilfe der Ballotage wurde bereits im frühen Mittelalter von den Benediktinermönchen entwickelt. Bei einer Ballotage wurde mittels weißer und schwarzer Kugeln abgestimmt. Jeder Wahlberechtigte bekam genau 2 Kugeln: Die weiße Kugel für eine JA-Stimme und eine schwarze Kugel für die NEIN-Stimme. Die Wahlurne hatte wiederum 2 Öffnungen: In die weiße Öffnung wurde jene Kugel geworfen, die für die Ja- oder Nein-Stimme stand, in die schwarze Öffnung jeweils die andere Kugel. So konnte bei der Auszählung sichergestellt werden, dass jeder seine Stimme nur einmal abgegeben hatte. Am Ende zählte das Ergebnis aus dem weißen Kästchen. Bei traditionellen Karnevalsvereinen oder auch bei den Freimaurern wird zum Teil heute noch mit diesem Verfahren über die Aufnahme neuer Mitglieder abgestimmt.

Objekt des Monats August 2021

Die galante Tabaksdose

Im 18. Jahrhundert existierten für das gesellige Treffen zwischen Männern und Frauen zahllose strenge Verhaltensregeln und ungeschriebene Gesetze. Die Vorstellungen davon, wie sich ein idealer Mann und ideale Frau zu verhalten hatten, unterschieden sich noch deutlich. Die klassischen Geschlechterrollen geben dem Mann den aktiven, beschützenden Part und der Frau die Rolle der sittsamen und wohlerzogenen Jungfrau. Zahlreiche Romane, Gedichte, Abhandlungen, Kupferstiche und Zeichnungen geben über das Kennenlernen von Mann und Frau in der Frühen Neuzeit Auskunft, darunter auch derbe Karikaturen.

Die galante Liebe ist auch das Thema des Objekts des Monats August. Es handelt sich um eine gravierte Messing-Tabaksdose aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von einem unbekannten Hersteller. Es ist nicht auszuschließen, dass die Dose aus einer Iserlohner Werkstatt stammt.

Auf dem Deckel sind vier Menschen bei hellem Sonnenschein in einem Garten zu sehen, zwei Männer sitzend (rechts) und ein spazierendes Paar (links). Durch ein Gartenbauwerk mit Öffnungen führt der Blick auf eng zusammenstehende Hecken oder Lebensbäume. Sie lassen an ein Labyrinth denken, das Synonym für verschwiegene Treffpunkte.

Auf der Unterseite der Dose ist ein Text eingraviert, der auf das Bild Bezug nimmt:

Also leb ich in der Welt / wo ich mit der vernunft belache /

was man oft vor heilig hält / Den ich prüfe jede Sache /

wie sie in die Sinne falt / also leb ich in der Welt

Inhaltlich bilden Deckel-Bild und Boden-Spruch eine Einheit. Erst durch die Anspielungen des Textes eröffnet sich dem Betrachter die erotische Botschaft der unschuldigen Szene. „In die Sinne fallen“ bedeutete im 18. Jahrhundert „wahrnehmen“ oder „merken“. Der Sprecher prüft jede Sache, derer er gewahr wird, also auch die Frauen. Er belacht, was andere für heilig halten und stellt sogar die gesellschaftlichen Verhaltensregeln in Frage, denn er bedient sich der Vernunft. Damit ist diese Szene auch ganz eindeutig in die Phase der Aufklärung einzuordnen, in der die Vernunft zur bedeutendsten Tugend erhoben wurde.

Der Erzähler im Gedicht der Inschrift inszeniert sich hier als Freigeist, der althergebrachte Konventionen belächelt und mithilfe der Vernunft sein Leben gestaltet. Bezugnehmend auf die Szene des Spaziergangs in der Natur glorifiziert er auch die geschickte Verführung einer Dame, deren moralische Sittlichkeit er durch logisches Denken ins Wanken bringt.

Bevor die Tabaksdosen im Siebenjährigen Krieg zu Propagandamedien wurden, waren sie häufig mit Alltagsszenen illustriert, die den Genuss des Tabakkonsums mit anregenden Szenen über Geselligkeit, Liebeswerben und Trinkgelage verbanden.

Objekt des Monats Juli 2021

Kupferstich von Iserlohn 1749

Der 1749 entstandene Kupferstich von Johann Heinrich Giese ist die bekannteste Stadtansicht Iserlohns aus dem 18. Jahrhundert. Sie zeigt die „Stadt Iserlon“ von der heutigen Alexanderhöhe aus – dies war auch bei später entstandenen Zeichnungen und Gemälden der am häufigsten gewählte Blickwinkel auf die Stadt. Gut zu erkennen sind auf der rechten Seite die Oberste Stadtkirche auf dem Bilstein und die darunter gelegene Bauernkirche auf dem Kirchplatz, dem heutigen Fritz-Kühn-Platz. In der Innenstadt ragen die Türme der Reformierten Kirche (links) und des Rathauses (dem Vorgängerbau vom Alten Rathaus) heraus. Als einziges Stadttor ist im Vordergrund das Westertor zu sehen, durch das Besucher aus Letmathe und (Hohen-)Limburg kommend die Stadt betraten.

Wie viele repräsentative Stadtansichten trägt auch dieser Kupferstich eine Inschrift, die als Lobgedicht auf Iserlohn verfasst ist:

„Geliebte Vaterstadt Gott hat dich recht beglücket,

Weil er die Kaufmanschaft bey dir gesegnet hat.

Wirst du durch Gottesfurcht und Fleiß auch stets geschmücket,

so heissest du mit recht die höchst beglückte Stadt.“

Der Stich entstand zu einer wirtschaftlich äußerst produktiven und erfolgreichen Zeit. Die Wiederbelebung des Galmei-Bergbaus, die Gründung der Messinggewerkschaft und die Ansiedlung von Nadelfabriken beförderten den Aufschwung Iserlohns im 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit zählte Iserlohn mehr Einwohner als Dortmund und Hagen und war durch die aktive Kaufmannschaft über die deutschsprachigen Grenzen hinaus gut vernetzt. Die geschickte Wirtschaftspolitik und das soziale Engagement des Bürgermeisters Johann Caspar Lecke machten Iserlohn daher zu einer „beglückten“ und reichen Stadt.

Nicht ohne Grund zieren entsprechende Allegorien den üppigen Rahmen um das Stadtbild: Auf der linken Seite steht Hermes als Schutzgott der Reisenden und der Kaufleute mit geflügeltem Kopf und Füßen, in der rechten Hand hält er den markanten Hermesstab. Ihm gegenüber bewegt sich Fortuna, die Glücksgöttin, auf einer geflügelten Kugel. Neben der Inschrift weisen ein Jäger mit Jagdhund sowie Hirsch und Wildschwein auf den reichen Waldbestand rund um Iserlohn hin. Wie auf dem Bild jedoch deutlich zu sehen ist, sind bereits einige Hügel hinter der Stadt abgeholzt. Das Waldsterben setzte sich durch die beginnende Industrialisierung, die Holzkohle benötigte und sauren Regen verursachte, bis ins 19. Jahrhundert fort. Um 1830 war der natürliche Waldbestand um Iserlohn fast vollständig vernichtet.

Der Kupferstecher Johann Heinrich Giese stellte übrigens auch die ersten bekannten Iserlohner Tabaksdosen her. Er war für die Abbildungen auf den Dosen verantwortlich, die zunächst ähnlich wie die Vorlagen der Kupferstiche in das Metall geritzt wurden. Er erfand aber auch das Walzverfahren, mithilfe dessen die Serienproduktion von Tabaksdosen möglich wurde, eine Voraussetzung dafür, dass die Dosen letztlich zu Verkaufsschlagern wurden.

Objekt des Monats Juni 2021

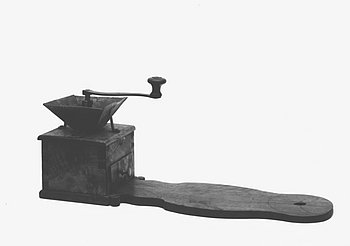

Kaffeemühle

In der Sammlung des Stadtmuseums Iserlohn befinden sich zahlreiche Kaffee- und Mokkamühlen der ehemaligen Iserlohner Firma Kissing & Möllmann, darunter ein etwas ungewöhnliches Modell, das für das Mahlen der gerösteten Zichorienwurzeln geeignet war. Es diente der Herstellung von Ersatzkaffee, dem sogenannten Muckefuck.

Kaffee-Ersatz-Mischungen waren vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg weit verbreitet, als Bohnenkaffee Mangelware war. Bekannt ist bis heute der aus Getreide und aus Wurzelzichorie hergestellte Caro-Kaffee. Geröstete Zichorienwurzeln dienten im 18. Jahrhundert als Basis für Ersatzkaffee, der in Preußen selbst hergestellt werden konnte. Daher förderte König Friedrich II. den Anbau aus wirtschaftlichen Gründen und versuchte gleichzeitig, die Einfuhr von Kaffeebohnen mit hohen Zöllen zu unterbinden. In seiner 1773 veröffentlichten Schrift „Geschichte von der Erfindung und Einführung des Cichorien-Caffee“ versuchte Christian Gottlieb Förster, der 1769/70 das Privileg zur Herstellung von „Cichorien-Caffee“ erhielt, eine Lanze für das gesunde Getränk zu brechen. Der Zichorienkaffee galt jedoch als bittere Arznei, die schon geschmacklich zu stark an die seit dem Mittelalter verbreitete Heilpflanze erinnerte. Auch die Herstellung mithilfe der Kurbel-Kaffeemühlen war aufwendiger als mit der „ausländischen“ Kaffeebohne.

Die hier erhaltene Mühle war aufgrund des schweren Mahlwerks für Zichorienwurzeln geeignet, konnte aber auch Kaffeebohnen mahlen. Sie wurde in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts in Iserlohn hergestellt, als Ersatzkaffee insbesondere für ärmere Bevölkerungsschichten keine Geschmacksfrage, sondern notwendig war. Heute ist Getreidekaffee kein Getränk für arme Leute mehr, sondern eine bewusste Entscheidung für den markanten Geschmack und die Möglichkeit, Zichorien regional beziehen oder selbst anbauen zu können. Der Pflanze selbst wird jedenfalls große Wertschätzung entgegen gebracht: 2005 wurde die zwischen Juni und Oktober himmelblau blühende Kulturpflanze „Gemüse des Jahres“, 2009 „Blume des Jahres“ und 2020 „Heilpflanze des Jahres“.

Objekt des Monats Mai 2021

Milchkanne aus Geschosshülse

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg und damit auch die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland. Die Stadt Iserlohn wurde schon am 16. April 1945 an die US-amerikanischen Soldaten übergeben. Damit begann eine Phase des Übergangs, die vor allem durch die Beseitigung der schlimmsten Kriegsschäden und Hunger geprägt war.

Bis zum Ende des Krieges hatte die deutsche Industrie unter dem Druck der Regierung mit voller Kraft militärische Produkte für den Einsatz im Krieg hergestellt. Auch die überwiegend metallverarbeitende Iserlohner Industrie hatte viele kriegswichtige Erzeugnisse im Sortiment und dafür die Produktion für den zivilen Bedarf zurückgestellt. Nach dem Krieg war die Grundversorgung der Bevölkerung praktisch eingebrochen, die Siegermächte fuhren auch die industrielle Produktion im Land herunter – ein erster Schritt zur „Entmilitarisierung“ der Besatzungszonen. Rohstoffknappheit, zerstörte Betriebe und die politisch stark beschränkte Mobilität sorgten für eine Situation, in der es praktisch an allem mangelte.

In dieser Lage waren Erfindergeist und Improvisation überlebensnotwendig. Die noch reichlich vorhandenen halbfertigen Kriegsprodukte und Produktionsreste in den Fabrikhallen wurden für den alltäglichen Bedarf umfunktioniert: Fallschirme und Zelte wurden zu Jacken und Rucksäcken, Flugzeugkanzeln zu Autoteilen, Waffenteile und militärische Ausrüstungen zu Küchengeräten. Die Iserlohner Firmen Vollmann & Schmelzer sowie Heinrich Hülter jr. stellten Küchensiebe aus Stahlhelmen her, großkalibrige Geschosshülsen von Panzern und Schiffskanonen wurden zu Milchkannen. Aus den Metallresten der Rüstungsproduktion fertigte die Firma Hülter ab 1948 sogar Kinderspielsachen, der Metallbaukasten Staba Constructor (in 6 Größen) wurde in Iserlohn bis 1954 produziert.

Objekt des Monats April 2021

Glas zur Rathaus-Eröffnung

Die Eröffnung des neuen Rathauses der Stadt Iserlohn im Jahr 1974 wurde von zahlreichen Festivitäten begleitet. Nachdem das historische „Alte Rathaus“, das heute die Stadtbücherei beherbergt, zu klein geworden war, bezog die Stadtverwaltung ein neues und modernes Gebäude gegenüber des neuen Schillerplatzes – über eine breite Brücke samt Konditorei mit der Innenstadt verbunden. Anlässlich dieses freudigen Ereignisses gab die Iserlohner Brauerei ein speziell für die Eröffnung entworfenes Glas als Sonderedition heraus. Brauerei und Brücke sind mittlerweile Geschichte und auch das Ende des „Neuen Rathauses“ rückt immer näher. Zeit zurückzublicken.

Am 28.8.1899 wurde die Brauerei Iserlohn AG gegründet und damit begann eine mehr als 100-jährige schmackhafte Erfolgsgeschichte. Hatte man zwischen 1905 und 1906 noch etwa 12.000 Hektoliter „Iserlohner Pilsener“ produziert, feierte man 1973, unter der Flagge der Dortmunder Union Brauerei, den sagenhaften Ausstoß von 300.000 Hektolitern. „Gönn dir den Genuss!“ war der frühe Slogan für das „Genießer-Herbe“ aus dem Grüner Tal, das unterm Danzturm ausgeschenkt wurde. Zahlreiche Krüge und Gläser mit individuellen Widmungen und Gestaltungen wurden über die Jahre herausgegeben und belegen die enge Kooperation der Brauerei mit verschiedenen Partnern. Kein Fest in Iserlohn ohne „Iserlohner Pilsener“, so scheint es. Im Jahre 2014 musste die Iserlohner Brauerei den Betrieb einstellen, 2019 ging sie endgültig in Insolvenz.

Durch die Schenkung eines privaten Sammlers befinden sich seit Kurzem etliche Iserlohner Biergläser und Jahreskrüge in der Sammlung des Stadtmuseums – zur ewigen Erinnerung an die „eigene“ Brauerei. Für die Stadtverwaltung werden derzeit neue Räumlichkeiten gesucht, da die baulichen Mängel des Baus aus den 1970er Jahren den Weiterbetrieb als Verwaltungssitz derzeit kaum möglich machen. So könnte auch ein weiteres Wahrzeichen der Stadt bald Geschichte werden.

Objekt des Monats März 2021

Schusterlampe

Kugellampen oder Lampenkugeln kamen nicht erst mit der Elektrisierung auf: Schon seit dem Mittelalter waren Lampen mit Glaskugeln ein wichtiges Beleuchtungsmittel. Ihre Entstehung wird in das 12. – 13. Jahrhundert datiert.

Mit Hilfe der runden Glaskugeln, die wie Linsen wirkten, konnte mattes Sonnenlicht oder das trübe Licht von Kerzen und Öllampen gebündelt werden und den Arbeitsbereich heller ausleuchten. So konnten die Handwerker besser und länger arbeiten. Gerade Schuster gehörten in der Regel nicht zum wohlhabenden Teil der Bevölkerung. Ihre Werkstätten waren oft niedrig und dunkel, die Fenster klein und trübe, so dass eine Beleuchtung nötig war, um auch abends noch den Unterhalt für ihre Familie verdienen zu können. Insofern bürgerte sich für diese Kugeln der Name „Schusterkugel“ ein. Benutzt wurde diese sinnreiche Beleuchtungseinrichtung – ihrem Namen zum Trotz – jedoch nicht nur von Schustern, sondern auch von Schneidern, Goldschmieden, Uhrmachern oder Schreibern, also allen, die helleres Licht am Arbeitsplatz brauchten.

Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit waren in den Wohnstätten die offenen, flackernden Holzöfen oft die einzige kümmerliche Lichtquelle; daneben wurden vor allem Kienspäne benutzt, also kleine Holzscheite aus Nadelholz, sowie tönerne Öllämpchen, die rußten und stanken. Wachskerzen dagegen waren teuer und blieben auch noch nach der Erfindung des Paraffins (im Jahr 1830 durch Karl von Reichenbach) ein Privileg der Wohlhabenden, man musste sehr sparsam damit umgehen. Erst im Laufe des frühen 19. Jahrhunderts wurden die Kerzen durch Petroleumlampen abgelöst (die Erfindung des Runddochts erfolgte erst 1854), nach 1860 durch Gaslampen (in Iserlohn versorgten die Gaswerke 1861 immerhin 4300 Flammen, inklusive der Straßenbeleuchtung) und ab 1908 in Iserlohn durch elektrische Glühbirnen.

Die Glaskugeln, die um gut zu leuchten stets penibel sauber gehalten werden mussten, konnten mit Wasser oder mit Alkohol, also Schnaps, gefüllt werden. Die mit Schnaps gefüllten Kugeln gaben angeblich den besten Schein, vor allem aber verkalkten sie nicht von innen und wurden nicht trübe. Sie verleiteten jedoch auch die Gesellen manchmal zu Unfug, denn wenn der Meister die Werkstatt verließ, wurden die ‚alkoholisierten‘ Ballons oft ein wenig geleert - und dann wieder mit Wasser aufgefüllt. Das ging so lange gut, bis die Kugel trübe wurde und der Meister etwas merkte. Der zukunfts-erhellende „Blick in die Kristallkugel“ soll übrigens in etlichen Fällen ein Blick in die (alkoholgefüllte) Schusterkugel gewesen sein.

Objekt des Monats Februar 2021

Gedenktafel der Friedhofskapelle

Diese große, schwarze Holztafel stammt aus der Iserlohner Friedhofskapelle, die zwischen 1935 und 1939 vom Dortmunder Architekten Josef Wentzler entworfen und gebaut wurde.

Die Tafel besteht aus 5 miteinander verzapften Eichenbrettern, ist etwa 3,5 cm stark, misst ungefähr 66 x 151 und wiegt rund 25 kg. Ursprünglich hing sie gut sichtbar im Vorraum der Friedhofskapelle, ehe sie im Zuge einer baulichen Neugestaltung ins Magazin des Stadtmuseums kam.

Aufgrund der Unterbringung in der Friedhofskapelle ist die Tafel leicht verwittert und hat sich durch die Feuchtigkeit etwas gebogen. Sie dokumentiert das Baujahr der Friedhofskapelle – jedoch nicht nur das. Das Besondere an dem Objekt ist, dass die Gedenktafel beidseitig verwendet wurde und damit unfreiwillig den Wechsel einer Denkweise spiegelt.

Die Vorderseite zeigt den ursprünglichen Text, wie er bei der Einweihung der Friedhofskapelle 1939 zu lesen war: „Dieses Haus wurde im Kriegsjahre 1939 vollendet, im 6ten Jahre der Regierung des Führers Adolf Hitler“. Auch die optische Gestaltung der Gedenktafel greift den Geschmack der nationalsozialistischen Gedenkkultur auf. Zwei Jahre nach den medienwirksamen Festlichkeiten zur 700-Jahr-Feier der Stadt Iserlohn, die ganz im Geiste der nationalsozialistischen Ideologie gefeiert wurde, war die bis ins Mittelalter zurückreichende Stadtgeschichte sehr präsent. Gerade das Mittelalter wurde von den Nationalsozialisten im Widerspruch zu bekannten Fakten als glorreiche Zeit des angeblichen germanisch-arischen Volkes umgedeutet und verklärt. Die Textura der 6 Textzeilen erinnert nicht zufällig an die Schrift wertvoller mittelalterlicher Prachthandschriften. In der oberen Bildmitte ist das Iserlohner Stadtwappen, das bei der 700-Jahr-Feier allgegenwärtig war, mit der Jahreszahl 1939 angebracht. Den Hintergrund bildet ein durchgehender Stamm(baum) mit Eichenlaubblättern.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und mit Beginn der Besatzungszeit wurde die Tafel nicht etwa abgehängt und entsorgt. Weil das Geld knapp und das Material hochwertig war, wurde sie umgedreht und neu beschriftet. In die glatte Rückseite wurde in schlichter Fraktur-Schrift ein zwölfzeiliger Text aufgemalt, der aufgrund des prägnanten SW-Kontrastes bis heute gut zu lesen ist. Wiederholt wird in den ersten Zeilen das Datum, an dem die Kapelle erbaut wurde, sodass für den unbedarften Betrachter kein Zweifel aufkommt, dass es sich um die Originaltafel zur Einweihung der Kapelle handeln muss.

Der sich anschließende Appell lehnt sich im Stil an den Text vieler Kriegerehrenmale an („Den Toten zur Ehre, den Lebenden zu Mahnung“) und ist passend für einen Friedhof gewählt. Sie greift bewusst oder unbewusst die Erfahrungen von Diktatur, Terror und Krieg in den vorangegangenen Jahren auf. An einer Stätte angebracht, an der sich die Lebenden von den Toten verabschieden, gewinnt die Mahnung zur Menschlichkeit besonders eindringlich an Gewicht: „Erbaut 1939 Allen zur Mahnung Seid immer so gut zu den Lebenden wie Ihr zu den Toten sein möchtet“.

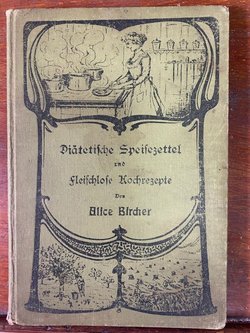

Gesund ins Neue Jahr!

Das Neue Jahr beginnt für viele Menschen mit guten Vorsätzen und etliche davon betreffen die Ernährung. Weniger Alkohol, weniger Fett, weniger Fleisch … und dann?

Der Schweizer Arzt Dr. Maximilian Bircher-Benner (1867-1939), bis heute bekannt durch das Bircher-Müsli, gilt als Begründer der „Vollwertkost“. Seine Schwester Alice Bircher (1879-1916), hauswirtschaftliche Leiterin seines Züricher Sanatoriums „Lebendige Kraft“, veröffentlichte 1906 das Kochbuch „Diätetische Speisezettel und fleischlose Kochrezepte“, von dem sich ein Exemplar der Erstauflage im Stadtmuseum Iserlohn befindet.

Grundsätzlich sollte nach Ansicht Dr. Bircher-Benners und seiner Schwester nur eine warme Mahlzeit am Tag verzehrt werden. Für Frühstück und Abendessen empfahl man „Diätspeise, Brot, Butter, Mandeln, Nüsse; zur Auswahl eine Tasse rohe Milch, gekochte Milch, saure Milch, Hagebuttentee oder Apfeltee; Früchte“. Wie der Rest des Jahres kulinarisch abwechslungsreich und dennoch den diätetischen Vorstellungen Dr. Bircher-Benners entsprechend zu planen war, zeigt das Kochbuch. 365 Menüvorschläge für die warme Mahlzeit des Tages, in der Mehrzahl fleischlos, sowie die dazugehörenden Rezepte mit schonenden Koch- und Garvorschlägen runden das interessante Werk ab.

All denen, die nun mit guten Vorsätzen ringen, möchten wir mit der von Alice Bircher 1906 empfohlenen Speisefolge für den 2. Januar Appetit machen (PDF zum Herunterladen). Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Nachkochen und ein gesundes Neues Jahr.

Objekt des Monats Januar 2021

Stadtansicht Iserlohns von Johann Gustav Lange

Der Sammlungsbestand der Iserlohner Museen ist reich an Stadtansichten – von bekannten und weniger bekannten Malern, aus unterschiedlichen Perspektiven und in mannigfaltigen Stilen. Ein Gemälde von besonderer Qualität ist die um 1835 entstandene Stadtansicht Iserlohns von Westen. Es wurde wahrscheinlich von Johann Gustav Lange (1811–1887) aus der Düsseldorfer Malerschule geschaffen, der auch im heutigen Hohenlimburg tätig war. Seine Arbeit ist stark durch den Akademieleiter Johann Wilhelm Schirmer geprägt, der der Landschaftsmalerei im spätromantischen Kunstverständnis zu neuer Blüte verhalf. Daher ist die idealisierte Stadtsilhouette hier in eine Landschaft mit saftigen Wiesen und Wegen im Vordergrund eingebettet, überwölbt von einem durch Wolken belebten Himmel.

Als markantes Wahrzeichen der Stadt ragt die Oberste Stadtkirche in der rechten Bildhälfte heraus, während von der Bauernkirche nur der Turm vom ehemals unteren Kirchplatz hervorlugt. Im linken Bildteil überragt das markante Dach des Scheiblerschen Hauses die Stadtsilhouette. Direkt davor ist das Gartenhaus an der Baarstraße, das sich zwischen der Hauptpost und der Schauburg befand, zu sehen. Massiv erheben sich hinter dem Stadtzentrum der Mühlenberg sowie Teile des Stucken- und Fröndenbergs. Doch statt dicht bewaldet malte Lange diese Hügel völlig kahl, nur auf vereinzelten Wegen sind Spaziergänger zu sehen. Lange zeigt hier unbeabsichtigt realistisch den Raubbau an der Natur. Sowohl die Wohnhäuser als auch die Fabriken benötigten Brennholz, das bereits gegen Ende des Mittelalters rund um die heutige „Waldstadt“ stark dezimiert wurde. Die säurehaltige Luft aus den Messing- und Zinkfabriken beschleunigte das Waldsterben im 19. Jahrhundert. Der heutige Waldbestand stammt aus der Wiederaufforstung um 1900 und ist weder natürlich noch ursprünglich.

Die Stadtansicht präsentiert das biedermeierliche Ideal einer geordneten Stadt, in der jeder Mann, jede Frau und jedes Kind um seinen Platz in der Gesellschaft weiß und die Regeln des eigenen Standes einhält. Eine realistische Darstellung der Stadt, wie sie um 1840 ausgesehen haben muss, zeigt das Gemälde nicht: Über den pittoresken Dächern der Gebäude müssten eigentlich zahlreiche Fabrikschornsteine rauchen – Iserlohn war im 19. Jahrhundert eine Industriestadt mit zahlreichen kleinen Fabriken und Handwerksbetrieben, direkt angeschlossen an die städtischen Wohnhäuser. Stattdessen präsentiert Lange eine bürgerliche Wohnidylle mit grünen Wiesen vor der Stadt, an denen entlang das Bürgertum flanieren kann. Im Vordergrund ist zudem eine bäuerliche Kleinfamilie zu sehen – der Bauer ist an der Sense zu erkennen, nicht an der harten Feldarbeit.

Das Gemälde ist ein Zeugnis Iserlohner Stadtgeschichte in zweierlei Hinsicht – es zeigt sowohl das Idealbild einer bürgerlichen Stadt im Biedermeier als auch die Schattenseiten der städtischen Industriegeschichte, versteckt in der idealisierenden Landschaftsmalerei.

Objekt des Monats Dezember 2020

Mittelalterliche Prachthandschriften sind Unikate und in vielen Fällen historisch zu wertvoll, um öffentlich ausgestellt zu werden. Faksimiles sind bis ins winzigste Detail naturgetreue Nachbildungen dieser Kostbarkeiten und, ebenso wie die Originale, wertvoll und bei Sammlern hoch begehrt. Das Stadtmuseum Iserlohn stellt in regelmäßigen Abständen Faksimiles bedeutender mittelalterlicher Handschriften aus.

Eines dieser Faksimiles ist das handliche kleine Gebetbuch Karls V. (1500–1556). Als Jugendlicher nutzte der Habsburger, der ab 1516 König von Spanien und ab 1519 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, das Buch zwischen 1516 und 1519 zur inneren Andacht. Vermerke im Buch belegen, dass es vermutlich über Erzherzog Leopold Wilhelm (1614–1662) in den Besitz der Jesuiten in Wiener Neustadt kam (1670). Von dort wurde es 1809 mit vielen anderen Handschriften auf Befehl Napoleons nach Paris gebracht.

Auf fol. 107 v findet sich die hier abgebildete Miniatur. Sie präsentiert in ikonischer Weise die Geburt Jesu, wie sie in der abendländischen Kunst tausendfach dargestellt wurde. Ochs und Esel betrachten den auf Stroh gebetteten Neugeborenen. Maria, erkennbar an ihrem marienblauen Mantel über einem roten Kleid, kniet betend vor ihrem Sohn. Durch die offene Rückwand des Stalls erkennt der Betrachter in der sich meisterhaft verengenden Perspektive eine sich nähernde Person.

Die Meister, welche die Miniaturen in den Handschriften anfertigten, können oft nur durch die Schulen identifiziert werden, in denen sie ihr Handwerk lernten. Die Forschung gab dem anonymen Künstler dieses Gebetbuchs den Namen „Meister Karls V“. Typisch für ihn sind die feinen Farben, die er verwendete. Sie geben den Landschaften Tiefe, sorgen für eine diffuse Beleuchtung, welche Figuren ohne eigenen Schatten hervorbringt, und verleihen den Szenen eine unverwechselbare atmosphärische Stimmung.

Die kunstvoll gearbeiteten Initialen (Anfangsbuchstaben) verdienen besondere Beachtung. Maximal vier Zeilen hoch, meistens aber nicht über eine Zeilenhöhe hinausgehend, wurden sie als Schmuckelemente von einem eigenen Meister hergestellt, der mit dem Schreiber und dem Miniaturen-Maler eng zusammenarbeitete.

Vor der Erfindung des Buchdrucks und der Druckgraphik wurden mittelalterliche Bücher als Unikate hergestellt, einzeln abgeschrieben und aufwändig koloriert. Je prächtiger und kostbarer die Malereien in Büchern – auch Illuminationen genannt – desto bedeutender ihr Besitzer. Die farbigen Bilder dienten der sinnlichen Vertiefung des Textes und erhellten („illuminierten“) so auch den Geist des Lesers.

Objekt des Monats November 2020

Wetterfahne

In den 1930er Jahren wurde in der Handschrift von C. W. Vogt eine Reihe von Wetterfahnen aus dem 17. und 18. Jahrhundert im Inventarbuch des "Heimatmuseums" aufgenommen, das vor der Eröffnung des Hauses der Heimat (1937) im Dachgeschoß des Real-Gymnasiums seine Sammlung zeigte. Unter der laufenden Nummer 295 wurde eine undatierte „eiserne Wetterfahne mit Pferd“ eingetragen. Sie besteht aus einer vertikalen Stange, an der ein vielfach durchlöcherter Gaul angebracht ist. Die Form des Pferdes und seine Befestigung deuten auf einen künstlerisch ungeübten Hersteller hin. Für Irritation bei der Betrachtung des historischen Objekts sorgen die zahlreichen Löcher, die auf mehrere Einschläge oder Durchschüsse von einer Seite hindeuten. Etliche Treffer erzeugten glatte Durchschüsse, andere nur Beulen.

Frühe Schusswaffen sind für ihre Zielungenauigkeit bekannt. Im Westfalen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist zudem die viel kritisierte Praxis bekannt, bei Hochzeitsfeierlichkeiten im eigenen Haus oder in der Gastwirtschaft mit scharfer Munition zu schießen. Schwere Verletzungen und versehentliche Erschießungen durch umherirrende Kugeln sind gut dokumentiert. Es scheint also jemand an dem schmiedeeisernen Pferd gezielt das Schießen (und Treffen) geübt zu haben. Dafür kommen einige Personen in Frage: ein Soldat, ein Anwärter auf das Amt des neuen Schützenkönigs oder war es jugendlicher Leichtsinn?

Da mindestens zwei Durchschüsse von der Befestigungsstange halb verdeckt werden, ist offensichtlich, dass das Pferd erst nach dem Beschuss an der Stange montiert wurde. Das lässt auch die Vermutung zu, dass die vermeintliche Wetterfahne gar nicht als solche Verwendung fand, sondern eine Trophäe war oder ein sogenanntes Aushängeschild an einem Geschäft. Im selben Zuge nämlich, da Pfingsten die Wetterfahnen inventarisierte, erfasste er unter der laufenden Nummer 291a auch das „Aushängeschild der Schneider und Genossen“ aus dem Jahr 1840. Das durchlöcherte Eisenpferd könnte auch den Laden eines Pferdemetzgers oder eine Gaststätte namens „Zum zerschossenen Gaul“ beworben haben.

Bis zur endgültigen Klärung seiner Bedeutung darf unser Objekt des Monats November gerne die Fantasie des Betrachters beflügeln.

Objekt des Monats Oktober 2020

Mitteldeutsche Hammeraxt

Die sogenannte mitteldeutsche Hammeraxt wurde an der Friedrichstraße in Iserlohn gefunden.

Es handelt sich hierbei um den Kopf einer neolithischen Axt. Das Neolithikum – auch Jungsteinzeit genannt – begann in unserer Region etwa 5800 v.Chr. und endete ca. 2000 v.Chr. Das Bild zeigt den Axtkopf von oben. Der ursprüngliche Stab war aus Holz und wurde von unten in den Kopf eingesteckt. Dieser Stab ist nicht mehr vorhanden, da Holz ein organisches Material ist und schnell zerfällt. Der Fundkontext ist unklar, allerdings kann man anhand von Spuren an der Axt selber sowie durch einen Vergleich mit ähnlichen Funden auf eine mögliche Verwendung schließen.