Rückblick 2019

Letmathe zwischen Schiene und Autobahn - Vortrag von Jan Lemmer im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 10. Dezember, endet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in diesem Jahr mit einem letzten Vortrag: Jan Lemmer spricht unter der Überschrift „Zwischen Schiene und Autobahn. Letmathe und die ‚Königswege‘ des Industriezeitalters“ über die verkehrstechnische Anbindung von Letmathe im 19. und 20. Jahrhundert. Der Referent stammt aus Iserlohn und studiert zurzeit Geschichtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5, in Iserlohn. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Wege gaben schon in der Zeit Karls des Großen den Ausschlag für die Entwicklung oder Neugründung von Ortschaften. Die „Königswege“ der Moderne – die Eisenbahn des 19. und die Autobahn des 20. Jahrhunderts - verstärkten diesen Entwicklungsschub massiv, die Bevölkerung wuchs in Letmathe bis in die 1970er Jahre auf knapp 20 000 Bürger an. Die Geschehnisse hinter den Kulissen, also die politischen Prozesse, die der Planung der Infrastruktur vorausgingen, sollen ebenso Thema sein, wie die Planung und der Bau der Verkehrswege selbst. Waren die Entscheidungen für den Bau der modernen „Königswege“ auch der „Königsweg“ Letmathes selbst und gab es hierbei auch mögliche Fehlentscheidungen durch heute schon wieder vergessene Bauprojekte? Der Vortrag versucht, diese Fragen zu beantworten und für die Entwicklung Letmathes zu bewerten.

„Mut zur Erinnerung“ - Vortrag von Alexandra Lehmann im Stadtarchiv

Am Dienstag, 5. November, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt. Die Redakteurin Alexandra Lehmann aus Iserlohn referiert unter dem Titel „Mut zur Erinnerung“ über die Impulse für das Gedenken an die NS-Opfer in Iserlohn in den 1980er Jahren.

Der Vortrag findet im Vorfeld der Veranstaltung zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 statt. Er beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5, in Iserlohn. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Die Auseinandersetzung mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus hat in der deutschen Geschichte noch viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Standen zunächst vor allem die eigenen Toten, Soldaten und zivilen Kriegsopfer im Mittelpunkt des Gedenkens, rückte spätestens seit Beginn der 1980er Jahre der Massenmord an den Juden in den Fokus der öffentlichen Erinnerungskultur – so auch in Iserlohn.

Der Vortrag versucht anhand der Entstehung des Mahnmals am Poth für die Opfer des Nationalsozialismus darzulegen, wie sich Politik und Gesellschaft vor Ort mit diesem dunkelsten Kapitel der Stadthistorie auseinandergesetzt haben. Die langwierige Entstehungsgeschichte des Gedenksteins für die ehemalige Synagoge soll dabei ebenso gestreift werden wie weitere lokale Bemühungen in den 1980er Jahren, zum Beispiel die Enthüllung der Gedenktafel an der Reformierten Kirche.

Historischer Fotokalender 2020 - Erneute Kooperation von Sparkasse und Stadtarchiv Iserlohn

Die seit vielen Jahren bewährte Zusammenarbeit von Sparkasse und Stadtarchiv Iserlohn bei der Herausgabe eines Fotokalenders setzt sich weiter fort. Anlässlich des Weltspartages Ende Oktober unterstützte das Stadtarchiv die Sparkasse bei der Herausgabe des Jahreskalenders 2020.

400. Geburtstag von Jobst Edmund von Brabeck (1619-1702) - Vortrag von Peter Trotier

Am Montag, 7. Oktober, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn fortgesetzt. Peter Trotier, pensionierter Lehrer am Gymnasium Hohenlimburg, Diakon und ausgewiesener Kenner der Letmather Geschichte, präsentiert in seinem Vortrag über Jobst Edmund von Brabeck (1619-1702) die außergewöhnliche Karriere eines Letmather Adelssohnes im 17. Jahrhundert. Neben der Volkshochschule Iserlohn sind bei diesem Vortrag der Heimatverein Letmathe e.V. und der Förderverein Haus Letmathe e.V. Kooperationspartner.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Kilian, Dechant-Heimann-Straße, in Iserlohn-Letmathe. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Vor 400 Jahren wurde auf Haus Letmathe Jobst Edmund von Brabeck geboren. Früh von der Familie für den kirchlichen Dienst vorgesehen, erreichte er tatsächlich das höchste Ziel einer westfälischen Adelsfamilie in der katholischen Kirche: Er wurde Fürstbischof von Hildesheim und damit Reichsfürst des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.

Was wie eine glatte Karriere erscheint und so auch immer wieder nacherzählt wurde, war in Wirklichkeit ein Kampf mit Höhen und Tiefen, der auch hinter den Gefängnismauern seines mächtigsten Gegners, des Fürstbischofs von Münster, hätte enden können. Diese zwar längst erforschte, aber dennoch weitgehend unbekannte Seite des Aufstiegs des Letmathers Brabeck steht im Mittelpunkt des Vortrags.

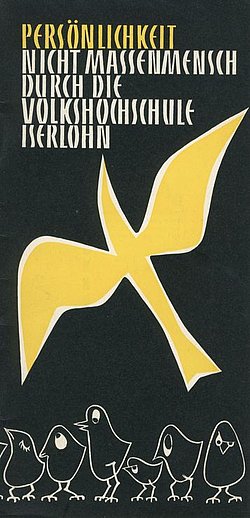

„Bildung am Puls der Zeit“: 100 Jahre Volkshochschule Iserlohn - Vortrag von Katja Hofbauer

Am Dienstag, 24. September, startet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in das zweite Halbjahr. Die Historikerin Katja Hofbauer M.A., Hagen, stellt unter dem Titel „Bildung am Puls der Zeit“ die einhundertjährige Geschichte und Entwicklung der Volkshochschule Iserlohn vor.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Passend zum Thema findet der Vortrag im Fanny-van-Hees-Saal der VHS im Stadtbahnhof Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, statt. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Auch wenn die VHS Iserlohn in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern kann, ist sie doch beileibe keine „alte Dame“. Es handelt sich vielmehr um eine lebendige Institution, die viel für die Erwachsenenbildung in der Stadt Iserlohn leistet und geleistet hat. Heute wie damals liegt sie dabei ständig im Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Sie spiegelt somit politische und gesellschaftliche Entwicklungen wider. Nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, wurde sie in der NS-Zeit aufgelöst und durch eine NS-Volksbildungsstätte ersetzt. Nach 1949 bot die VHS Möglichkeiten zur Vermittlung einer demokratischen Haltung. In den 1960er Jahren rückte der Freizeitaspekt in den Mittelpunkt, in den 1970er Jahren die berufliche Bildung. Die 1980er Jahre brachten heftige Diskussionen um Finanzierung und Programmgestaltung. In den Folgejahren spiegelte die VHS Iserlohn die zunehmende Globalisierung sowie später die Professionalisierung der Weiterbildung wider. Katja Hofbauer wird in ihrem Vortrag diese Entwicklungen nachzeichnen.

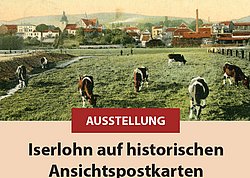

„Iserlohn auf historischen Ansichtspostkarten“ – Ausstellung im Stadtarchiv Iserlohn bis 19. Dezember verlängert

Die zum „Tag der offenen Tür“ im März 2019 im Stadtarchiv Iserlohn eröffnete Ausstellung „Iserlohn auf historischen Ansichtspostkarten“ wird bis zum 19. Dezember verlängert. In den kommenden Monaten können Interessierte weiter einen Einblick in die Neuerwerbungen des Stadtarchivs in der „Alten Post“ (Theodor-Heuss-Ring 5) nehmen.

Die Vielfalt der Postkartenmotive und -verlage, die in den Jahren um 1900 ihren Höhepunkt erreichte, spiegelt sich auch in der Postkartensammlung des Stadtarchivs Iserlohn wider. Diese Sammlung ist bis heute auf über 4 300 verschiedene Postkarten mit Ansichten von Iserlohn und den heutigen Stadtteilen angewachsen. Jährlich kommen zahlreiche neue historische Karten hinzu. Sie werden bei Händlern, auf Flohmärkten und bei Online-Auktionen angekauft oder gelangen als Schenkungen in das Stadtarchiv.

Für die Ausstellung wurde eine Auswahl von knapp dreißig Karten aus der Zeit von zirka 1899 bis 1952 getroffen, die in den vergangenen Jahren neu in das Stadtarchiv gelangt sind. Um die wertvollen Originalkarten zu schonen und um Details besser erkennbar zu machen, wurden die Karten reproduziert und vergrößert. Die angegebenen Datierungen sind meistens Schätzungen, da nur wenige Karten schon bei der Herstellung mit Jahreszahlen gekennzeichnet wurden.

Wer etwas Zeit und Geduld mitbringt, kann ein Quiz zur Ausstellung lösen. Das Stadtarchiv freut sich nicht nur auf viele interessierte Gäste. Willkommen sind auch weitere Postkarten aus Iserlohn und Umgebung, die zur Erweiterung der Sammlung dem Stadtarchiv Iserlohn überlassen werden. Verschiedene Reproduktionen von historischen Iserlohner Ansichtskarten bietet das Stadtarchiv Iserlohn zum Verkauf an.

Die Ausstellung im Stadtarchiv kann während der Öffnungszeiten, dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr besucht werden.

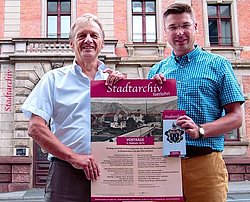

Neue Vorträge des Stadtarchivs Iserlohn - Programm für das II. Halbjahr 2019

Pünktlich zum Abschluss der Sommerferien erscheint das neue Programm der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn.Kulturressortleiter Jochen Köhnke und Stadtarchivar Rico Quaschny freuen sich darüber, dass im zweiten Halbjahr 2019 überwiegend junge Referentinnen und Referenten aus dem heimischen Raum für Vorträge gewonnen werden konnten.Nach dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ im ersten Halbjahr widmen sich die Vorträge im zweiten Halbjahr vier ganz unterschiedlichen Themen. Ressortleiter Köhnke ist überzeugt, dass mit dem neuen Programm wieder viele Interessierte erreicht werden.

Pünktlich zum Abschluss der Sommerferien erscheint das neue Programm der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn.

Kulturressortleiter Jochen Köhnke und Stadtarchivar Rico Quaschny freuen sich darüber, dass im zweiten Halbjahr 2019 überwiegend junge Referentinnen und Referenten aus dem heimischen Raum für Vorträge gewonnen werden konnten.

Nach dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ im ersten Halbjahr widmen sich die Vorträge im zweiten Halbjahr vier ganz unterschiedlichen Themen. Ressortleiter Köhnke ist überzeugt, dass mit dem neuen Programm wieder viele Interessierte erreicht werden. Stadtarchivar Quaschny weist auf wechselnde Orte hin: „Nicht alle Vorträge finden im zweiten Halbjahr in der Alten Post statt. Dort, wo es sich thematisch anbot oder Kooperationspartner beteiligt sind, ist das Stadtarchiv dieses Mal gern an anderen Orten zu Gast.“

Das Jubiläum „100 Jahre Volkshochschule Iserlohn“ ist Anlass für einen Vortrag der Historikerin Katja Hofbauer. Sie wird die Entwicklung der Volkshochschule im Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vorstellen. Passend zum Thema wird der Vortrag in der VHS im Stadtbahnhof stattfinden.

Der bekannte Letmather Historiker Peter Trotier widmet sich anlässlich des 400. Geburtstages von Jobst Edmund von Brabeck (1619-1792) der erstaunlichen Karriere des auf Haus Letmathe geborenen Adeligen. Er wurde Fürstbischof von Hildesheim und damit Reichsfürst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Heimatverein Letmathe e.V. und dem Förderkreis Haus Letmathe e.V. im Pfarrheim St. Kilian statt.

„Mut zur Erinnerung“ ist der Titel des Vortrages der Iserlohner Historikerin Alexandra Lehmann. Seit vielen Jahren gehört die Gedenkveranstaltung am 9. November zum Kanon der Iserlohner Erinnerungskultur. Alexandra Lehmann geht in ihrem Vortrag auf den Beginn des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Sie hat untersucht, welche Impulse in Iserlohn in den 1980er Jahren entstanden und zum Beispiel zur Errichtung des Mahnmals am Poth geführt haben.

Der angehende Historiker Jan Lemmer, bislang jüngster Referent der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe, stellt unter der Überschrift „Zwischen Schiene und Autobahn“ die Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung von Letmathe und modernen Verkehrswegen dar. Betrachtet werden dabei vor allem der Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert und der Autobahnanschluss im 20. Jahrhundert.

Das Faltblatt mit der Terminübersicht und kurzen Informationstexten zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv, anderen Kulturinstituten, der Stadtinfo und im Rathaus am Schillerplatz aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet abrufbar unter www.archiv-iserlohn.de. Als bewährter Kooperationspartner tritt die Volkshochschule auf, die alle Angebote in das neue VHS-Programm aufgenommen hat.

Die Vorträge des Stadtarchivs im 2. Halbjahr im Überblick:

- Dienstag, 24. September 2019, 18.30 Uhr

„Bildung am Puls der Zeit“: 100 Jahre Volkshochschule Iserlohn

Vortrag von Katja Hofbauer, Hagen

VHS im Stadtbahnhof, Fanny-van-Hees-Saal, Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn - Montag, 7. Oktober 2019, 18.30 Uhr

Jobst Edmund von Brabeck (1619-1702). Die Karriere eines Letmather Adelssohnes im 17. Jahrhundert

Vortrag von Peter Trotier, Iserlohn

Adolf-Kolping-Haus Letmathe, Kolpingstr. 14, 58642 Iserlohn - Dienstag, 5. November 2019, 18.30 Uhr

Mut zur Erinnerung. Impulse für das Gedenken an die NS-Opfer in Iserlohn in den 1980er Jahren

Vortrag von Alexandra Lehmann, Iserlohn

Stadtarchiv in der Alten Post, Theodor-Heuss-Ring 5, 58636 Iserlohn - Dienstag, 10. Dezember 2019, 18.30 Uhr

Zwischen Schiene und Autobahn. Letmathe und die „Königswege“ des Industriezeitalters

Vortrag von Jan Lemmer, Iserlohn

Stadtarchiv in der Alten Post, Theodor-Heuss-Ring 5, 58636 Iserlohn

Architektensohn Klaus Hennemann auf den Spuren seines Vaters: Besuch am „Schlieperblock“ in Iserlohn

Klaus Hennemann, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg i.R., reiste anlässlich des Vortrages von Dr. Hans H. Hanke im Stadtarchiv Iserlohn am Dienstag 18. Juni, extra von Heidelberg nach Iserlohn. Grund dafür war sein Vater Theodor Hennemann, der als junger Architekt Leiter des Hochbauamtes der Stadt Iserlohn war. In dieser Eigenschaft hatte Theodor Hennemann in den 1920er Jahren die Notwohnungssiedlung an der Schlieperstraße (heute Ankerstraße) entworfen. Später wurde die Siedlung unter dem Namen „Schlieperblock“ bekannt.

Der frühere Stadtarchivar Götz Bettge und heutige Stadtarchivar Rico Quaschny begleiteten Klaus Hennemann bei seinem ersten Besuch in Iserlohn überhaupt auf seiner Spurensuche. Sein Vater Theodor Hennemann war 1928 als 27-jähriger Regierungsbaumeister zur Stadt Iserlohn gekommen und wirkte hier bis 1934. Dann ging er nach Minden und machte dort als Stadtbaurat Karriere. Nach dem Krieg war er bis zur Pensionierung Stadtoberbaudirektor in Wuppertal und leitete den Wiederaufbau der kriegszerstörten Stadt.

Neben der dem neuen Bauen verpflichteten Siedlung an der Schlieperstraße, die heute unter Denkmalschutz steht und durch die Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (IGW) vorbildlich instandgesetzt wurde, entwarf Theodor Hennemann weitere bekannte Bauten in Iserlohn. Dazu zählen vor allem die ehemalige Jugendherberge am Bömbergring, die Wohnsiedlung Bäumerstraße und das Feuerwehrgerätehaus am Schillerplatz. Nicht ausgeführt wurden seine Entwürfe für einen Sparkassenneubau und eine Markthalle. Auch der bekannte Rhein-Weser-Turm bei Oberhundem wurde nach einem Entwurf Hennemanns 1932 errichtet.

Klaus Hennemann zeigte sich beeindruckt von den erhaltenen Bauten seines Vaters in Iserlohn, die Götz Bettge fachkundig erläuterte. Zahlreiche Einzelheiten zur Bau- und Nutzungsgeschichte des „Schlieperblocks“ erfuhren Hennemann und rund sechzig weitere Zuhörer am Abend im Vortrag von Dr. Hanke im Stadtarchiv. Gespräche mit IGW-Geschäftsführer Olaf Pestl, Dr. Hans H. Hanke, Götz Bettge und Stadtarchivar Rico Quaschny verbanden für Klaus Hennemann Erinnerungen an seinen Vaters mit den aktuellen Entwicklungen in Iserlohn. Das Stadtarchiv Iserlohn wird die Verbindung zu Klaus Hennemann aufrechterhalten und hofft, weitere biografische Informationen zu Theodor Hennemann zusammentragen zu können.

Der „sehr verrufene“ Schlieperblock - Vortrag von Dr. Hans H. Hanke im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 18. Juni, endet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn mit dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ mit einem letzten Vortrag: Dr. Hans H. Hanke berichtet über den „sehr verrufenen“ Schlieperblock und stellt dessen Entwicklung vom Notwohnungsbau zum begehrten Wohnquartier vor. Der Referent ist Mitarbeiter im Referat Inventarisation und Bauforschung der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

In Iserlohn entstand 1928 bis 1936 der „Schlieperblock“ mit hundert Notwohnungen. Die Siedlung gehört in Westfalen zu den ganz seltenen Baugruppen, die sich an der „Bauhaus-Moderne“ der 1920er-Jahre orientieren. Auch als sozialpolitisch erfolgreiches Beispiel einer Architektur für ärmere Schichten ist die Siedlung außergewöhnlich in Westfalen. 2010 hat sich eine Gruppe von Iserlohner Bürgern und Bürgerinnen gefunden, die den seit 1982 mehrfach begründeten Denkmalwert anerkannt hat. Das war der Anfang eines erfolgreichen Projektes, das schließlich gemeinsam mit der Stadt sowie der Iserlohner gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft GmbH (IGW) zur erfolgreichen Sanierung der Siedlung führte. Im Bild-Vortrag soll die Geschichte der Siedlung von 1928 bis in die Gegenwart vor Augen geführt werden.

Neues Bauen in Iserlohn: die Villa Heutelbeck - Vortrag von Dr.-Ing. Jan Lubitz im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 21. Mai, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn mit dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ fortgesetzt: Dr.-Ing. Jan Lubitz aus Hamburg stellt die Villa Heutelbeck in Iserlohn und ihren Architekten Carl Gustav Bensel vor. Der Referent ist Architekt und als Denkmalpfleger beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Braunschweig tätig.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Mit der Villa Heutelbeck entstand 1925 in Iserlohn eines der Frühwerke des Neuen Bauens in Deutschland. Der Entwurf dazu stammte von Carl Gustav Bensel (1878-1949), einem der tonangebenden Architekten in der Weimarer Republik. Der aus Iserlohn stammende Bensel hatte seine Karriere noch in der Kaiserzeit als Regierungsbaumeister im Eisenbahnbau begonnen und führte seit 1913 in Hamburg ein eigenes Architekturbüro. Dort beeinflusste er mit Kontorhausentwürfen für die Mönckebergstraße noch vor dem Ersten Weltkrieg die Abkehr vom kaiserzeitlichen Historismus und die Entwicklung einer modernen Reformarchitektur. Nach Kriegsende entwickelte er dann sein architektonisches Konzept des „Geformten Raums“, das er erstmals in seiner Heimatstadt Iserlohn mit der Villa Heutelbeck in die Tat umsetzte.

Lebensbild der „roten Clementine“ - Vortrag von Dr. Walter Wehner im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 16. April, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn mit dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ fortgesetzt. Dr. Walter Wehner, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, stellt mit Clementine Varnhagen (1857-1947) eine vergessene Sozialdemokratin vor, die in Iserlohn früher als „rote Clementine“ bekannt und geachtet war.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Über die „rote Clementine“ finden sich nur wenige Spuren in der lokalen Geschichtsschreibung. Jenseits des regionalen Raums gibt es gar keine Hinweise auf sie. Dabei war sie eine der ersten Frauen Iserlohns, die in der Weimarer Zeit kontinuierlich als Stadtverordnete vor allem im sozialpolitischen Bereich tätig war. Ihr Leben war von zahlreichen persönlichen wie politischen Krisen durchzogen. Verheiratet war sie mit zwei bedeutenden Iserlohner Sozialdemokraten: Ludwig Copalle, dem Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) in Iserlohn, und Eduard Varnhagen, Mitglied des Iserlohner Arbeiter- und Soldatenrates und Stadtverordneter der SPD. Clementine Varnhagen gilt als Begründerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und ihre erste Vorsitzende in Iserlohn. Der Vortrag versucht, ein aufrechtes Leben in schwierigen Zeiten nachzuzeichnen und zu zeigen, dass nicht nur Männer die Geschichte Iserlohns bestimmten.

„Die Jahre der Weimarer Republik in Iserlohn“: Vortrag von Götz Bettge im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 19. März, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn mit dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“ fortgesetzt. Der ehemalige Stadtarchivar Götz Bettge wird in seinem Vortrag die Jahre der Weimarer Republik in Iserlohn vorstellen. Der Vortrag verbindet die politischen und städtebaulichen Entwicklungen in Iserlohn zwischen 1919 und 1933.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Schwerpunktmäßig wird Götz Bettge im Vortrag die Stadtentwicklung – insbesondere den Wohnungsbau – behandeln. Die Zeit, in die dieses Thema eingebettet ist, wird zunächst in einem Überblick dargestellt. Dazu gehören: die verschiedenen Parteibildungen, die Wahlkämpfe, die Ergebnisse der Kommunalwahlen sowie die Anpassung der Stadtverwaltung an die Erfordernisse der Nachkriegszeit.

Das erste größere Iserlohner Siedlungsprojekt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde bereits 1920 auf der Ahlingerheide zwischen Baarstraße, Leckingser Straße und der Eisenbahntrasse geplant. Auf 18 Hektar sollten 113 Kleinwohnungen entstehen. Das umfangreichste innerstädtische Wohnungsbauprojekt wurde zwischen 1925 und 1928 im Bereich Hindenburgstraße, Bömbergring, Duesbergstraße und Schleddenhofer Weg verwirklicht. Außerhalb der engeren innerstädtischen Bebauung entstand im Westen ab 1920 mit dem „Schlieper-Block“ eine Wohnsiedlung im Stil des Neuen Bauens.

Alte und neue Schätze im Stadtarchiv Iserlohn: „Tag der offenen Tür“

Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt das Stadtarchiv Iserlohn am Samstag, 2. März, alle Interessierten herzlich ein. Von 11 bis 17 Uhr präsentiert das Team des Stadtarchivs in der „Alten Post“ (Theodor-Heuss-Ring 5) ein vielfältiges Programm mit Vorträgen und Führungen, die in diesem Jahr unter dem Motto „Alte und neue Schätze im Stadtarchiv Iserlohn“ stehen:

Um 11 Uhr begrüßt Jochen Köhnke, Leiter des Ressorts Kultur, Migration und Teilhabe der Stadt Iserlohn, die Besucher. Es schließen sich fünf Kurzvorträge an, die einzelne Quellen und Bestände im Stadtarchiv vorstellen.

Ab 11.15 Uhr referiert der Iserlohner Literaturwissenschaftler Dr. Walter Wehner über die im Stadtarchiv verwahrte Originalhandschrift des Westfalenliedes von Emil Rittershaus. Er geht der Frage nach, ob das Westfalenlied in diesem Jahr tatsächlich 150 Jahre alt wird.

Um 12.15 Uhr stellt Marlis Gorki, Stadtführerin in Iserlohn, den Städtischen Verschönerungsverein Iserlohn vor, der 1874 gegründet und 1937 aufgelöst wurde. Ab 13.15 Uhr präsentiert Stadtarchivar Rico Quaschny den erst kürzlich ins Stadtarchiv gelangten Ehrenbürgerbrief der Stadt Iserlohn für Professor Ernst Danz. Die 1902 an Prof. Danz übergebene Auszeichnung zählt zu den herausragenden Schätzen des Stadtarchivs.

Um 14.15 Uhr erläutert der frühere Stadtarchivar Götz Bettge die älteste bekannte Iserlohner Stadtansicht, die Johann Henrich Giese 1749 gezeichnet hat.

Um 15.15 Uhr stellt Dr. Patrick Dornhoff vom Heimatverein Letmathe einen fast sechzig Jahre alten Werbefilm vor, der 1960/61 für die Stadt Letmathe gedreht wurde. Der gut zehn Minuten lange Film wird nach der Einführung von Dr. Dornhoff gezeigt. Den Abschluss des Programms bildet eine Führung durch das Stadtarchiv, die um 16.15 Uhr beginnt.

Tatkräftige Hilfe erhält das Team des Stadtarchivs wie in den vergangenen Jahren von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs, die unter anderem ein Fotoquiz anbieten. Im Flur des Stadtarchivs wird am „Tag der offenen Tür“ eine Ausstellung mit historischen Ansichtspostkarten von Iserlohn eröffnet. Zu sehen sind vor allem Postkarten aus der Zeit von 1900 bis 1940, die das Stadtarchiv neu erwerben konnte.

Wie in den vergangenen Jahren werden neuere und antiquarische Publikationen an einem Büchertisch und bei einem Bücherflohmarkt angeboten. Erhältlich sind auch Nachdrucke einer historischen Karte von Letmathe von 1776, der Iserlohner Stadtansicht von 1749 sowie eines Fotos des Stadtzentrums von Leopold Cohen von 1878. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Kaffee, Tee und Kuchen. Der Eintritt zu den Vorträgen und Führungen ist frei.

Aufbruch in die Demokratie - Vortrag von Prof. Dr. Reininghaus im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 19. Februar, startet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in das erste Halbjahr. Sie steht unter dem Themenschwerpunkt „Demokratie und Moderne“.

Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, bis 2013 Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen und bis 2018 erster Vorsitzender der Historischen Kommission für Westfalen, widmet sich in seinem Vortrag den ersten demokratischen Wahlen im Frühjahr 1919 in Deutschland und in Iserlohn. Darüber hinaus wird er auf den Umbruch im November 1918 in Iserlohn eingehen und skizzieren, welche Rolle der Arbeiter- und Soldatenrat spielte. Insbesondere die Iserlohner Protagonisten und politischen Strömungen im Übergang von der Monarchie zur Demokratie werden von Prof. Reininghaus vorgestellt.

Nach der Novemberrevolution 1918 kam es am 19. Januar 1919 zur Wahl der Nationalversammlung. Eine Woche später wurde die preußische Landesversammlung gewählt. Am 2. März 1919 fanden Kommunalwahlen statt. Für alle Wahlen galt das gleiche, freie und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen, die zwanzig Jahre und älter waren. Damit war die Zeit des Dreiklassenwahlrechts vorbei. Der Vortrag behandelt das Wahlrecht, die Wahlkämpfe und die Ergebnisse auf überregionaler Ebene und für den Bereich von Stadt- und Landkreis Iserlohn.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

„Demokratie und Moderne“ - Neues Vortragsprogramm des Stadtarchivs Iserlohn

Die 2012 ins Leben gerufene stadtgeschichtliche Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn begeht in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Mit dem neuen Programm für das erste Halbjahr 2019 liegt inzwischen das fünfzehnte Halbjahresprogramm vor. Kulturressortleiter Jochen Köhnke und Stadtarchivar Rico Quaschny freuen sich besonders darüber, dass das Interesse an den Vorträgen zur Stadtgeschichte nach wie vor ungebrochen ist.

Schon mehrmals griff das Stadtarchiv in den vergangenen Jahren herausragende Ereignisse der deutschen Geschichte auf. Themenschwerpunkte befassten sich dann mit lokalen Aspekten. „Auch in diesem Jahr lag es nahe, den Blick auf Entwicklungen zu nehmen, die vor genau 100 Jahren begannen“, so Stadtarchivar Quaschny. Die Vortragsreihe wird sich deshalb im ersten Halbjahr unter der Überschrift „Demokratie und Moderne“ dem demokratischen Aufbruch und dem Beginn der Moderne, insbesondere in Hinblick auf die Architektur widmen.

Zum Auftakt der Vortragsreihe wird im Februar Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs NRW i.R., über die ersten demokratischen Wahlen in Deutschland und in Iserlohn sprechen. Darüber hinaus wird er in seinem Vortrag auf die politische Entwicklung nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Iserlohn bis ins Jahr 1919 eingehen und die maßgeblichen Akteure in Iserlohn vorstellen.

Der frühere Stadtarchivar Götz Bettge gibt im März einen Überblick über die Stadtentwicklung in Iserlohn während der Weimarer Republik. Eingebettet in das politische Geschehen wird insbesondere der Wohnungsbau der 1920er Jahre thematisiert.

Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Dr. Walter Wehner stellt im April Clementine Varnhagen (1857-1947), eine der wenigen schon vor einhundert Jahren politisch engagierten Iserlohner Frauen, vor. Nicht nur ihre beiden Ehemänner waren als Sozialdemokraten in Iserlohn aktiv. Sie selbst galt als „rote Clementine“ und war als eine der ersten Frauen in Iserlohn überhaupt Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Im Mai und Juni schließen sich zwei Vorträge an, die sich architektonischen Themen widmen. Zunächst wird Dr.-Ing. Jan Lubitz, Architekt und Denkmalpfleger aus Hamburg, die Villa Heutelbeck in Iserlohn als Frühwerk des Neuen Bauens in Deutschland vorstellen. Er wird dabei besonders auf die Biografie des aus Iserlohn stammenden Architekten Carl Gustav Bensel (1878-1949) eingehen, der vor allem in Hamburg herausragende Entwürfe umgesetzt hat.

Zum Abschluss der Vortragsreihe spricht Dr. Hans H. Hanke vom Amt für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster über den „sehr verrufenen“ Schlieperblock. Er wird die Entwicklung der Siedlung von den Notwohnungen der 1920er Jahre bis zum begehrten Wohnquartier der Gegenwart skizzieren.

Das Faltblatt mit einer Terminübersicht und Informationen zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv, bei weiteren Kulturinstituten, in der Stadtinformation und im Rathaus am Schillerplatz aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet veröffentlicht (www.archiv-iserlohn.de). Wie seit dem Start der Vortragsreihe ist auch dieses Mal die Volkshochschule Iserlohn Kooperationspartner. Alle Angebote sind deshalb im neuen VHS-Programm zu finden.

Neben dem Vortragsprogramm wird das Stadtarchiv Iserlohn am Samstag, 2. März, wieder zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen. Die Stadt Iserlohn wird rechtzeitig darüber informieren.

Die Vorträge des Stadtarchivs im I. Halbjahr 2019 im Überblick:

- Dienstag, 19. Februar

Die ersten demokratischen Wahlen im Januar und März 1919 – in Deutschland und in Iserlohn

Vortrag von Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Senden - Dienstag, 19. März

Die Jahre der Weimarer Republik in Iserlohn

Vortrag von Götz Bettge, Iserlohn - Dienstag, 16. April

Iserlohner Köpfe: Clementine Varnhagen (1857-1947) – eine vergessene Sozialdemokratin

Vortrag von Dr. Walter Wehner, Iserlohn - Dienstag, 21. Mai

Die Villa Heutelbeck in Iserlohn und ihr Architekt Carl Gustav Bensel

Vortrag von Dr.-Ing. Jan Lubitz, Hamburg - Dienstag, 18. Juni

Der „sehr verrufene“ Schlieperblock. Von der Notwohnung zum begehrten Quartier

Vortrag von Dr. Hans H. Hanke, Münster

Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr und finden in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5, statt.