Rückblick 2022

Vortrag über die Familien Pütter, Ebbinghaus und Overweg auf Haus Letmathe

Am Donnerstag, 10. November 2022, hält der Historiker Peter Trotier einen Vortrag über die Familien Pütter, Ebbinghaus und Overweg als Besitzer des Hauses Letmathe zwischen 1812 und 1918.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Gewölbekeller von Haus Letmathe, Hagener Str. 62, 58642 Iserlohn.

Der Adelssitz Haus Letmathe ging 1812 in den Besitz der Iserlohner Kaufleute Pütter und Ebbinghaus über. Für 100 Jahre bestimmten sie und die dann einheiratende Familie Overweg das Schicksal des Hauses, des Dorfes und der beiden Kirchengemeinden mit. Aufstieg, Erhalt und Niedergang zwischen den Napoleonischen Kriegen und dem Ersten Weltkrieg sind Thema des Vortrags.

Veranstalter des Vortragsabends ist der Geschichtskreis Letmathe (Heimatverein Letmathe e.V. / Förderverein Haus Letmathe e.V.). Kooperationspartner sind das Stadtarchiv Iserlohn, die VHS Iserlohn und der BildPunkt Letmathe. Der Eintritt ist frei.

Absage des Vortrags über Ernst Danz am 18. Oktober 2022

Der für Dienstag, 18. Oktober 2022, angekündigte Vortrag zum 200. Geburtstag von Ernst Danz "Unermüdlich um die Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebung bemüht ..." muss wegen Erkrankung des Referenten ausfallen. Der Vortrag war Programmteil der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe von Stadtarchiv und VHS Iserlohn im zweiten Halbjahr 2022.

Ein Nachholtermin ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Dann soll auch der Vortrag "Ketten knüpfen" von Prof. Dr. Hiram Kümper und Daniele Toro zur Geschichte der südwestfälischen Kettenproduktion, den der Geschichtskreis Letmathe in Kooperation mit Stadtarchiv und VHS Iserlohn organisiert hat, nachgeholt werden. Der ursprünglich angekündigte Termin am 6. Oktober 2022 musste kurzfristig abgesagt werden.

„Ketten knüpfen“

Vortrag zur Geschichte der südwestfälischen Kettenproduktion

Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, bietet der Geschichtskreis Letmathe den Vortrag „Ketten knüpfen“ an. Prof. Dr. Hiram Küper (Mannheim) und Daniele Toro (Bielefeld) stellen die Geschichte und Entwicklung der südwestfälischen Kettenproduktion vom Handwerk zur Industrie vor.

Der Vortrag ist als Kooperationsveranstaltung mit dem Stadtarchiv und der Volkshochschule Iserlohn Teil der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe. Er beginnt um 18.30 Uhr im Gewölbekeller des Hauses Letmathe, Hagener Str. 62, 58642 Iserlohn. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Kettenerzeugung hat über lange Zeit nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern auch die Gesellschaft und die Kultur Südwestfalens nachhaltig geprägt. Der Vortrag bietet eine Übersicht der jahrhundertelangen Geschichte der sauerländischen Kettenproduktion von ihren Ursprüngen im spätmittelalterlichen Handwerk bis zur heutigen globalen Industriewirtschaft. Die vorgestellten Forschungsergebnisse basieren auf dem im letzten Jahr von den Referenten publizierten Buch „Bindekräfte: Fünf Jahrhunderte südwestfälische Kettenproduktion“ (Iserlohn 2021).

Sauerländische Dichterinnen im Nationalsozialismus

Vortrag von Peter Bürger über Josefa Berens-Totenohl, Maria Kahle und Christine Koch

Am Dienstag, 13. September, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt.

Der Theologe und Publizist Peter Bürger stellt die Dichterinnen Josefa Berens-Totenohl, Maria Kahle und Christine Koch sowie ihr Wirken in der Zeit des Nationalsozialismus vor. Der Referent ist Mitbegründer des Christine-Koch-Mundartarchivs und ausgewiesener Kenner der sauerländischen Literaturgeschichte.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Fanny-van-Hees-Saal der VHS Iserlohn im Stadtbahnhof (Am Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn). Der Eintritt kostet sechs Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Maria Kahle (1891-1975) gewann ab dem Ersten Weltkrieg mit ihren pathetischen Versen die Herzen nationalistischer Katholiken. Josefa Berens (1891-1969) stieß schon in Weimarer Zeit zur nationalsozialistischen Bewegung. Christine Koch (1869-1951) näherte sich um 1929 dem Rechtsaußenflügel der Heimatszene an. Im Dritten Reich wurden diese drei Dichterinnen als „sauerländisches Dreigestirn“ geehrt und in Bronzebüsten verewigt. Sie standen nicht für Emanzipation ein, sondern dienten als Frauen dem Rassen- und Kriegsstaat. Nach 1945 ignorierten oder verharmlosten „regionale Kulturmacher“ ihre Beiträge zum Hitlerismus.

Peter Bürger forscht seit drei Jahrzehnten zur Geschichte des rechten Heimatsumpfes. Er wendet sich gegen aktuelle Versuche, zum Beispiel eine Antisemitin wie Josefa Berens-Totenohl wieder „hoffähig“ zu machen.

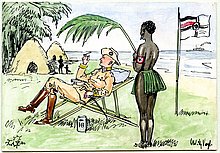

Kolonialismus in Iserlohn - Stadtgeschichtlicher Vortrag von Dr. Walter Wehner

Am Dienstag, 23. August, startet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in das zweite Halbjahr. Dr. Walter Wehner, Iserlohner Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und seit vielen Jahren aktiv in der lokalen Geschichtsforschung, stellt den deutschen Kolonialismus und seine Auswirkungen in Iserlohn vor.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Fanny-van-Hees-Saal der VHS Iserlohn im Stadtbahnhof (Bahnhofsplatz 2). Der Eintritt kostet sechs Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Kolonialismus und seine bis heute anhaltenden Folgen sind seit einiger Zeit verstärkt in den Blickwinkel der Wissenschaft wie der öffentlichen Diskussion geraten. Für die „verspätete“ Kolonialmacht Deutschland geschieht dies zumeist auf dem Hintergrund des Deutschen Reiches als Staat, weniger auf der lokalen Ebene. Aber auch hier spiegelt sich das koloniale Geschehen in vielfältiger Form. In Iserlohn ging es nicht nur um wirtschaftliche Belange von Import und Export, von Kolonial-Handel und Absatzmärkten für Nähnadeln und andere Metallerzeugnisse. Der Vortrag nimmt auch in den Blick: die Iserlohner Abteilung der Kolonial-Gesellschaft, die umfangreiche „koloniale“ Berichterstattung in der Lokalpresse, die zahlreichen Auftritte der Afrika-„Forscher“ und –Eroberer, die politische Auseinandersetzung über das Treiben des Kolonialisten Carl Peters, der mit der Iserlohner Kommerzienratstochter Thea Herbers verheiratet war. Nicht zuletzt geht es um die Spuren des Kolonialismus, die sich im Iserlohner Alltagsleben finden lassen.

Stadtgeschichtliche Vortragsreihe geht weiter - Programm des Stadtarchivs Iserlohn für zweite Jahreshälfte vorgestellt

Soeben erschienen ist das neue Vortragsprogramm des Stadtarchivs Iserlohn für das zweite Halbjahr 2022. Bürgermeister und Kulturressortleiter Michael Joithe und Stadtarchivar Rico Quaschny stellten es am Dienstag (9. August) im Rahmen eines Pressegespräches in der Alten Post vor. Nach dem Themenschwerpunkt zur jüdischen Geschichte im ersten Halbjahr widmen sich die neuen Vorträge verschiedenen Aspekten der Stadt-, Regional- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Bürgermeister Michael Joithe freut sich über das neue Programm: „Es ist faszinierend, dass immer wieder neue Forschungen zur Geschichte unserer Stadt und unserer Region durch Vorträge einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.“ Und Stadtarchivar Rico Quaschny ergänzt: „Der besondere Reiz der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe besteht in der Mischung aus überregionalen und heimischen Experten.“

Die stadtgeschichtliche Vortragsreihe beginnt am Dienstag, 23. August, mit dem Iserlohner Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Dr. Walter Wehner. Er untersucht die Auswirkungen des deutschen Kolonialismus auf Iserlohn und zeigt vielfältige koloniale Spuren in der Stadtgeschichte auf, die bis in das Alltagsleben hineinreichen.

Der Theologe und Publizist Peter Bürger aus Düsseldorf, Mitbegründer des Christine-Koch-Mundartarchivs in Eslohe, geht am Dienstag, 13. September, unter dem Titel „Das sauerländische Dreigestirn“ der Frage nach, wie sich die Dichterinnen Josefa Berens-Totenohl, Maria Kahle und Christine Koch im Nationalsozialismus verhalten haben und wie sie nach dem Kriegsende mit ihrer Vergangenheit umgingen. Dieser Vortrag war bereits für März 2020 geplant, musste aber Pandemie-bedingt verschoben werden.

Einblicke in die Entwicklung der südwestfälischen Kettenindustrie geben am Donnerstag, 6. Oktober, im Haus Letmathe Prof. Dr. Hiram Kümper aus Mannheim und Daniele Toro aus Bielefeld. Ihr Vortrag beleuchtet die jahrhundertelange Geschichte der sauerländischen Kettenproduktion von ihren Ursprüngen im spätmittelalterlichen Handwerk bis zur heutigen globalen Industriewirtschaft. Die Forschungsergebnisse basieren auf dem im letzten Jahr von den Referenten publizierten Buch „Bindekräfte: Fünf Jahrhunderte südwestfälische Kettenproduktion“. Hiram Kümper und Daniele Toro sind auch Herausgeber der geplanten neuen Ortsgeschichte von Letmathe.

Ein besonderes Jubiläum ist Anlass für den Vortrag über Ernst Danz am Dienstag, 18. Oktober. Der Geburtstag des bekannten Iserlohner Ehrenbürgers und Lehrers jährt sich am Folgetag zum 200. Mal. Über seine schulischen Verdienste hinaus erwarb er sich als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Verschönerungs-Vereins und als Initiator der Gründung der Iserlohner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins hohes Ansehen. Stadtarchivar Rico Quaschny wird in seinem Vortrag Leben und Wirken von Ernst Danz in Iserlohn nachzeichnen, der „unermüdlich um die Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebung bemüht“ war.

Zum Abschluss der Vortragsreihe geht der Historiker Peter Trotier aus Letmathe am Donnerstag, 10. November, auf ein bisher kaum beachtetes Kapitel des Hauses Letmathe ein. Er stellt die Familien Pütter, Ebbinghaus und Overweg als bürgerliche Besitzer des einstigen Adelssitzes zwischen 1812 und 1918 vor. Geschildert wird unter anderem, wie die Familien das Schicksal des Hauses Letmathe, des Dorfes und der beiden Kirchengemeinden mitbestimmten.

Als bewährte Kooperationspartnerin der Vortragsreihe tritt die Volkshochschule Iserlohn auf, die alle Angebote in ihr Herbst-Programm aufgenommen hat (www.vhs-iserlohn.de). Neu ist bei dem aktuellen Programm, dass bei zwei Vorträgen Stadtarchiv und VHS „Juniorpartner“ sind. Die beiden Vorträge in Haus Letmathe werden vom Geschichtskreis Letmathe (Heimatverein Letmathe e.V. und Förderkreis Haus Letmathe e.V.) veranstaltet. Sie sind deshalb eintrittsfrei.

Die anderen Vorträge finden im Fanny-van-Hees-Saal der VHS im Stadtbahnhof statt, da dieser Raum mehr Platz bietet als das Stadtarchiv in der Alten Post. Der Eintritt kostet jeweils sechs Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen drei Euro.

Das Faltblatt mit der Terminübersicht und kurzen Informationen zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv, bei anderen Kulturinstituten, in der Stadtinformation im Stadtbahnhof und im Rathaus am Schillerplatz aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet abrufbar unter www.archiv-iserlohn.de.

Die Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2022 im Überblick; alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr:

- Dienstag, 23. August: Der deutsche Kolonialismus und seine Auswirkungen in Iserlohn

Vortrag von Dr. Walter Wehner, Iserlohn

VHS Iserlohn (Fanny-van-Hees-Saal), Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn - Dienstag, 13. September: Das sauerländische Dreigestirn. Die Dichterinnen Josefa Berens-Totenohl, Maria Kahle und Christine Koch im Nationalsozialismus

Vortrag von Peter Bürger, Düsseldorf

VHS Iserlohn (Fanny-van-Hees-Saal), Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn - Donnerstag, 6. Oktober: „Ketten knüpfen“ - Die Geschichte der westfälischen Kettenproduktion vom Handwerk zur Industrie

Vortrag von Prof. Dr. Hiram Küper, Mannheim, und Daniele Toro, Bielefeld

Haus Letmathe (Gewölbekeller), Hagener Straße 62, 58642 Iserlohn - Dienstag, 18. Oktober: „Unermüdlich um die Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebung bemüht …“ – Zum 200. Geburtstag von Professor Ernst Danz

Vortrag von Rico Quaschny, Iserlohn

VHS Iserlohn (Fanny-van-Hees-Saal), Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn - Donnerstag, 10. November: Die Familien Pütter, Ebbinghaus und Overweg als Besitzer des Hauses Letmathe zwischen 1812 und 1918

Vortrag von Peter Trotier, Iserlohn

Haus Letmathe (Gewölbekeller), Hagener Straße 62, 58642 Iserlohn

„Erinnern – Gedenken – Mahnen“ - Ein Podiumsgespräch zur Erinnerungskultur in Iserlohn

Am Dienstag, 21. Juni, wird die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn mit einem neuen Format fortgesetzt. Der frühere Stadtarchivar Götz Bettge, die Redakteurin Alexandra Lehmann und Jörg Simon vom Kinder- und Jugendschutz der Stadt Iserlohn werden sich im Gespräch mit Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel und Stadtarchivar Rico Quaschny mit Fragen zur Erinnerungskultur in Iserlohn auseinandersetzen.

Beginn der Podiumsdiskussion ist um 18.30 Uhr im Forum des Gymnasiums An der Stenner (Stennerstraße 5).

Seit einigen Jahren gewinnen die Begriffe „Erinnerungskultur“ und „kollektives Gedächtnis“ zunehmend an Bedeutung. Sie bezeichnen den reflektierten Umgang der Gesellschaft mit der Vergangenheit. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gehört dabei zu den wesentlichen Merkmalen der Erinnerungskultur in Deutschland. Wie gestaltete sich der Umgang mit der NS-Vergangenheit in Iserlohn? Welche sichtbaren Zeichen des Erinnerns gibt es in Iserlohn? Welche Akteure waren an der Realisierung maßgeblich beteiligt? Gab es Widerstände? Und wie kann es angesichts des Verlustes der Zeitzeugengeneration gelingen, junge Menschen für die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit zu gewinnen? – Diesen und weiteren Fragen widmen sich die Akteure auf dem Podium, wobei auch mit dem Publikum diskutiert werden soll.

Die Veranstaltung beendet die Reihe „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“ von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn, an der die Volkshochschule Iserlohn und der Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. als Kooperationspartner beteiligt sind. Der Eintritt ist frei.

Lesung zu Carl-Heinz Kipper am 24. Mai 2022 fällt aus

Die für Dienstag, 24. Mai 2022, angekündigte Lesung von Sabine Hinterberger über Carl-Heinz Kipper (1926-2014) als Zeitzeuge für die jüdische Geschichte in Iserlohn muss wegen einer Erkrankung der Referentin ausfallen.

Die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn zum jüdischen Leben in Iserlohn, Letmathe und Hennen wird am Dienstag, 21. Juni 2022, mit einem Podiumsgespräch zur Erinnerungskultur in Iserlohn fortgesetzt. Ein Nachholtermin für die Lesung zum Leben von Charly Kipper wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Geschichte der jüdischen Familie Ehrlich in Iserlohn

Am kommenden Dienstag, 26. April, wird die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn fortgesetzt. Stadtarchivar Rico Quaschny stellt die Geschichte der jüdischen Familie Ehrlich in Iserlohn vor. Beginn des Vortrags ist um 18.30 Uhr im Forum des Gymnasiums An der Stenner (Stennerstraße 5).

Seit 1887 war die jüdische Familie Ehrlich in Iserlohn ansässig. Sie gründete und führte über mehrere Jahrzehnte ein großes Haushaltswarengeschäft mitten in der Iserlohner Innenstadt im Haus Markt 10 (heute Alter Rathausplatz 10). Der Machtantritt der Nationalsozialisten bedeutete einen Einschnitt. Schon beim ersten Boykott des NS-Regimes am 1. April 1933 war das Geschäft betroffen, in der Reichspogromnacht 1938 wurden Schaufenster und Waren zerstört. Kurz darauf folgte der Zwangsverkauf. Siegfried Ehrlich kam noch wenige Wochen vor Kriegsende 1945 nach seiner Verschleppung in Berlin ums Leben. In dem Vortrag wird die Geschichte der Familie Ehrlich als Beispiel einer jüdischen Familie aus Iserlohn skizziert, die bis 1933 anerkannt und integriert war und danach diskriminiert, verfolgt, deportiert und schließlich ermordet wurde.

Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“ von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn, an der die Volkshochschule Iserlohn und der Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. als Kooperationspartner beteiligt sind.

Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei.

Leben und Schicksal der jüdischen Geschwister Koppel

Am Donnerstag, 24. März, wird die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe des Stadtarchivs Iserlohn mit einem Vortrag über vier Brüder aus Letmathe fortgesetzt. Darin wird Historikerin Katja Hofbauer M.A. über Leben und Schicksal der jüdischen Geschwister Koppel berichten.

Ihre Familie lebte mindestens seit 1841 in Letmathe, davor in Limburg (Hohenlimburg). Ihr Vater war ein Kaufmann, bei dem die Letmather einkauften. Sie spielten mit anderen Kindern im Ort und drei von ihnen gingen auf das Märkische Gymnasium in Iserlohn. Dass die Lebenswege der vier zwischen 1878 und 1890 geborenen Letmather Brüder Julius, Adolf, Oskar und Siegfried Koppel äußerst dramatisch verlaufen würden, war nicht vorauszusehen. Der einzige Grund für Verfolgung, Entrechtung, Enteignung, Emigration und KZ-Haft: Sie waren Juden. Dabei waren die Lebenswege sehr unterschiedlich: Drei studierten und emigrierten, einer blieb fast bis zuletzt in Letmathe.

Anhand von Dokumenten, Zeitzeugenberichten und Material der im Ausland lebenden Nachfahren der Familie Koppel werden die Lebenswege der vier Brüder aus Letmathe nachgezeichnet.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Kolpinghaus Letmathe (Kolpingstraße 14). Es gelten die Schutz- und Hygieneregeln der dann aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei.

Der Vortrag von Katja Hofbauer ist Teil der Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“, an der sich neben dem Stadtmuseum Iserlohn, der Volkshochschule Iserlohn und dem Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. bei diesem Vortrag auch der Heimatverein Letmathe e.V. und der Förderverein Haus Letmathe e.V. als Kooperationspartner beteiligen.

Positives Fazit: Stadtarchiv Iserlohn zu Gast im Stadtlabor

Stadtarchivar Rico Quaschny und sein Team ziehen nach fünf Tagen, an denen sich das Stadtarchiv zum bundesweiten „Tag der Archive“ im Stadtlabor in der Iserlohner Innenstadt präsentiert hat, eine positive Bilanz. Nach einem eher verhaltenen Start am vergangenen Freitag und Samstag (4. und 5. März) waren die drei Tage ab Anfang dieser Woche (7. bis 9. März) gut besucht. „Viele Gäste blieben sogar mehrere Stunden oder kamen mehrmals vorbei, um alle Programmpunkte wahrzunehmen“, berichtet Stadtarchivar Quaschny.

Ziel aller Angebote war es, Bürgerinnen und Bürger neugierig auf die Arbeit des Stadtarchivs zu machen und Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die durch die Corona-Pandemie lange eingeschränkt waren. Das Programm wurde – auch mit Blick auf die Pandemie - an mehreren Tagen wiederholt, damit möglichst viele Interessierte teilnehmen können. Dieses Konzept ging auf.

Besonderen Anklang fanden die beiden Filme, die Originalaufnahmen von Iserlohn im Jahr 1969 und von Letmathe im Jahr 1960 zeigten. Die kleineren Teilnehmergruppen bei den beiden Vorträgen zum Stadtarchiv und zur Familienforschung ermöglichten individuelle Gespräche und Erläuterungen zu konkreten Recherchen. Vor allem an dem Onlineportal „zeitpunkt.nrw“, das einen kostenfreien Zugang zu digitalisierten historischen Zeitungen bietet, konnte demonstriert werden, wie sich Artikel zu lokal bedeutenden Ereignissen und Personen ermitteln lassen.

Sehr gut angenommen wurde auch der Bücherflohmarkt, bei dem das Stadtarchiv ältere, überwiegend geschichtliche Literatur – Doppelstücke aus dem Bestand – gegen Spenden für anstehende Restaurierungsprojekte anbot. Mehrere Gäste nahmen den Aufruf des Stadtarchivs mit nach Hause, historische Unterlagen, Fotografien und Postkarten für die Sammlungen des Kulturinstituts abzugeben.

Trotz des positiven Fazits hofft das Team des Stadtarchivs, dass am ersten Märzwochenende des kommenden Jahres ein „Tag der offenen Tür“ im Stadtarchiv in der „Alten Post“ mit den bewährten Angeboten wieder möglich sein wird. Dieser fand zuletzt in 2019 statt.

Stadtarchiv Iserlohn vom 4. bis 9. März zu Gast im Stadtlabor

Anlässlich des bundesweiten „Tages der Archive“ ist das Stadtarchiv Iserlohn vom 4. bis 9. März zu Gast im Stadtlabor, Nordengraben 10, in Iserlohn. Mit Vorträgen, Filmen und anderen Angeboten gibt das Archiv-Team Einblicke in die Arbeit und die Nutzungsmöglichkeiten des Stadtarchivs. Der sonst übliche „Tag der offenen Tür“ im Stadtarchiv in der Alten Post ist unter Pandemiebedingungen nicht durchführbar, sodass die Idee zu dieser Alternative entstand.

An fünf Tagen werden nun Vorträge über die Geschichte, Aufgaben und Bestände des Stadtarchivs sowie zum Einstieg in die Familienforschung angeboten. Außerdem gibt es zwei Filmschätze aus den 1960er Jahren zu sehen, die Aufnahmen von Letmathe und Iserlohn zeigen. Vorträge und Filme werden mehrfach wiederholt, um möglichst vielen Personen die Teilnahme zu ermöglichen. Für den Zugang gelten die 2G-Regel und eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske).

Das Team des Stadtarchivs berät Interessierte außerdem über die richtige Aufbewahrung von historischen Dokumenten, gibt Hinweise zum Lesen alter Schriften und zu Recherchen im Stadtarchiv. Sehr gern können auch historische Dokumente, Postkarten und Fotografien für die Sammlungen des Stadtarchivs abgegeben werden. Die Rollup-Ausstellung „Archivgut erzählt Stadtgeschichte“ zeigt Schätze des Archivs und vermittelt Streifzüge durch die Stadtgeschichte. Ein Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein. Publikationen des Stadtarchivs, wie stadtgeschichtliche Veröffentlichungen, Postkarten, Nachdrucke von historischen Stadtplänen und Stadtansichten können erworben werden.

Das Stadtarchiv in der Alten Post bleibt vom 4. bis 9. März geschlossen.

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde Hennen - Vortrag von Prof. Dr. Reininghaus in Iserlohn-Hennen

Am Dienstag, 22. Februar, wird die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe des Stadtarchivs Iserlohn mit einem Vortrag über die jüdische Gemeinde Hennen und die Familien Josephson und Reifenberg fortgesetzt. Referent ist der Historiker und Archivar Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als Vortragender in Iserlohn zu Gast war.

Professor Reininghaus erläutert in seinem Vortrag die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hennen vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Erst nach 1988, als fünfzig Jahre nach dem Pogrom von 1938 die Wiederentdeckung jüdischen Lebens auch in Westfalen begann, kehrte die jüdische Gemeinde in Hennen wie in anderen Teilen Westfalens in die lokale und regionale historische Erinnerung zurück. Bis zum heutigen Tag ist sie durch die Gräber auf dem Friedhof in der Waldemey, heute am Rand eines Neubaugebietes, präsent. Schon während des Ersten Weltkriegs war jedoch die letzte jüdische Familie aus Hennen in Großstädte verzogen. Hennen teilt also das Schicksal vieler jüdischer Gemeinden in Westfalen. Unter den Weggezogenen gehörten die Brüder Josephson und die Familie Reifenberg zu Prominenten, die ihre Spuren in der westfälischen und deutschen Geschichte hinterlassen haben.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Hennen (Auf der Palmisse 5). Es gelten die 2G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei.

Der Vortrag von Professor Reininghaus ist Teil der Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“, an der sich neben dem Stadtmuseum Iserlohn und der Volkshochschule Iserlohn auch der Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. als Kooperationspartner beteiligt.

„Weit ist der Weg zurück ins Heimatland …“

Vortrag von Prof. Dr. Daniel Hoffmann am 27. Januar 2022

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, startet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn. Im ersten Vortrag stellt Prof. Dr. Daniel Hoffmann unter dem Titel „Weit ist der Weg zurück ins Heimatland …“ die deutsch-jüdische Lebensgeschichte seines Vaters Paul Hoffmann (1921–2008) aus Iserlohn vor. Beginn ist um 18.30 Uhr im Forum des Gymnasiums An der Stenner, Stennerstr. 5, in Iserlohn. Es gilt die 2G-Regel (Nachweis über Impfung oder Genesung) und eine Maskenpflicht.

Die Geschichte der Familie Hoffmann in Iserlohn beginnt mit dem Zuzug von Letmathe nach Iserlohn im Jahre 1893. Paul Hoffmann, ein ursprünglich aus Pommern stammender Protestant, zieht mit seiner in Hohenlimburg gebürtigen jüdischen Ehefrau Lina, geborene Mosbach, und den gemeinsamen Kindern nach Iserlohn. Sein Sohn Julius heiratet 1921 Selma Weinberg aus Breisach. Im gleichen Jahr kommt ihr Sohn Paul zur Welt. Ein deutsch-jüdisches Familienleben, etabliert in der Lebenswelt und dem Brauchtum der Stadt, scheint seinen ganz normalen Gang zu gehen. Ab 1933 jedoch wird es eine Geschichte, zu der der Holocaust mit all seinen Schrecken gehört. Paul Hoffmann aber kehrt aus Auschwitz und Buchenwald zurück, zwar nicht nach Iserlohn, aber ins deutsche Heimatland, dem er bis zu seinem Tod 2008 in Düsseldorf auf seine Art die Treue hält.

Die stadtgeschichtliche Veranstaltungsreihe von Stadtarchiv und Stadtmuseum widmet sich im I. Halbjahr 2022 dem Thema „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“. Kooperationspartner ist neben der VHS Iserlohn der Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.

„Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“

(Pressemitteilung der Stadt Iserlohn vom 20. Januar 2022)

Das neue Vortragsprogramm des Stadtarchivs Iserlohn für das I. Halbjahr 2022 liegt vor. Alle Veranstaltungen stehen unter dem Thema „Jüdisches Leben und jüdische Schicksale in Iserlohn, Letmathe und Hennen“. Nach dem Auftaktvortrag zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Iserlohn von Prof. Dr. Arno Herzig im vergangenen November in der Bauernkirche widmen sich nun von Januar bis Juni 2022 weitere Veranstaltungen der jüdischen Geschichte im Iserlohner Raum.

Bürgermeister Michael Joithe freut sich über das umfangreiche Programm: „Ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen in unserer Stadt für die bewegende jüdische Geschichte und die ausgewählten Schicksale interessieren.“

Bereits seit dem vergangenen Jahr erarbeiten Stadtarchiv und Stadtmuseum Iserlohn anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit mehreren Autorinnen und Autoren eine Publikation zur Geschichte des jüdischen Lebens in Iserlohn, Letmathe und Hennen, die in diesem Jahr erscheinen soll. „Die Beteiligten des Buchprojektes wirken nun an der Veranstaltungsreihe mit und sollen neugierig auf die neue Veröffentlichung machen“, betont Stadtarchivar Rico Quaschny. Er ist froh, mit dem Forum im Gymnasium An der Stenner, dem Evangelischen Gemeindehaus Hennen und dem Kolpinghaus Letmathe passende Veranstaltungsorte gefunden zu haben, die ausreichend Platz für viele Interessierte bieten – auch unter Pandemiebedingungen. Quaschny weist darauf hin, dass für den ersten Vortrag am 27. Januar die 2G-Regel und eine Maskenpflicht gelten.

Die Reihe beginnt am kommenden Donnerstag (27. Januar), dem Gedenktag an die Opfer des Holocaust, mit einem Vortrag von Prof. Dr. Daniel Hoffmann aus Köln über die deutsch-jüdische Lebensgeschichte seines Vaters Paul Hoffmann. 1921 in Iserlohn geboren, wuchs Paul Hoffmann in einer integrierten Familie auf. Nach 1933 gehörte jedoch der Holocaust mit all seinen Schrecken zur Familiengeschichte. Paul Hoffmann kehrte aus Auschwitz und Buchenwald zurück, zwar nicht nach Iserlohn, aber ins deutsche Heimatland, dem er bis zu seinem Tod 2008 in Düsseldorf auf seine Art die Treue hielt.

Der Historiker und Archivar Prof. Dr. Wilfried Reininghaus behandelt in seinem Vortrag am 22. Februar die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hennen vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Bis zum heutigen Tag ist sie durch die Gräber auf dem Friedhof in der Waldemey präsent. Schon während des Ersten Weltkriegs war jedoch die letzte jüdische Familie aus Hennen in Großstädte verzogen. Unter den Weggezogenen gehörten die Brüder Josephson und die Familie Reifenberg zu Prominenten, die ihre Spuren in der westfälischen und deutschen Geschichte hinterlassen haben.

Am 24. März spricht die Historikerin Katja Hofbauer über Leben und Schicksal der jüdischen Geschwister Koppel aus Letmathe, deren Familie schon im 19. Jahrhundert in Letmathe ansässig war. Der Vortrag, ursprünglich schon für 2020 angekündigt, findet in Kooperation mit dem Heimatverein Letmathe und dem Förderverein Haus Letmathe im Kolpinghaus Letmathe statt.

Stadtarchivar Rico Quaschny stellt am 26. April die Geschichte der jüdischen Familie Ehrlich aus Iserlohn vor. Die seit 1887 in Iserlohn ansässige Familie führte über mehrere Jahrzehnte ein großes Haushaltswarengeschäft in der Innenstadt im Haus Markt 10 (heute Alter Rathausplatz 10). In dem Vortrag wird die Geschichte der Familie Ehrlich als Beispiel einer jüdischen Familie aus Iserlohn skizziert, die bis 1933 anerkannt und integriert war und danach diskriminiert, verfolgt, deportiert und schließlich ermordet wurde.

Am 24. Mai widmet sich die Iserlohner Autorin Sabine Hinterberger Charly Kipper (1926–2014), einem wichtigen Zeitzeugen für jüdische Geschichte in Iserlohn. Dreizehn Jahre lang begleitete er Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und Altersklassen bei Rundgängen und erzählte unermüdlich von dem, was er selbst in seiner Kindheit erlebt hat. Sabine Hinterberger, die gemeinsam mit ihm sein Buch „Onkel Willy, warum weinst du?“ geschrieben hat, stellt ein sehr persönliches Porträt vor, das sich aus Begegnungen und Teilen der Biografie zusammensetzt.

Neben dem Blick auf die Vergangenheit findet zum Abschluss der Reihe ein Podiumsgespräch zur Erinnerungskultur in Iserlohn statt. Der frühere Stadtarchivar Götz Bettge, die Redakteurin Alexandra Lehmann und Jörg Simon vom Kinder- und Jugendschutz der Stadt Iserlohn werden in einem Gespräch mit Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel und Stadtarchivar Rico Quaschny erläutern, welche Formen und sichtbaren Zeichen des Gedenkens in Iserlohn entstanden sind. „Wir werden in der Diskussion auch zu der Frage kommen, wie es angesichts des Verlustes der Zeitzeugengeneration gelingen kann, junge Menschen für die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit zu gewinnen“, erläutert Dr. Sandra Hertel.

Für die gesamte Veranstaltungsreihe konnten neben dem Stadtmuseum Iserlohn und der Volkshochschule Iserlohn auch der Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. und weitere Kooperationspartner gewonnen werden.

Das Faltblatt mit einer Terminübersicht und kurzen Informationstexten zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv, weiteren Kulturinstituten, der Stadtinformation und im Rathaus aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet abrufbar (www.archiv-iserlohn.de). Alle Veranstaltungen sind auch im neuen VHS-Programm zu finden.

Die Veranstaltungen im I. Halbjahr 2022 im Überblick:

- Donnerstag, 27. Januar, 18.30 Uhr

„Weit ist der Weg zurück ins Heimatland …“. Paul Hoffmann (1921–2008). Eine deutsch-jüdische Lebensgeschichte aus Iserlohn

Vortrag von Prof. Dr. Daniel Hoffmann

Gymnasium An der Stenner (Forum), Stennerstraße 5 - Dienstag, 22. Februar, 18.30 Uhr

Die jüdische Gemeinde in Hennen und die Familien Josephson und Reifenberg

Vortrag von Prof. Dr. Wilfried Reininghaus

Ev. Gemeindehaus Hennen, Auf der Palmisse 5 - Donnerstag, 24. März, 18.30 Uhr

Vier Brüder aus Letmathe. Leben und Schicksal der jüdischen Geschwister Koppel

Vortrag von Katja Hofbauer M.A.

Kolpinghaus Letmathe, Kolpingstraße 14 - Dienstag, 26. April, 18.30 Uhr

Die Geschichte der jüdischen Familie Ehrlich in Iserlohn

Vortrag von Rico Quaschny

Gymnasium An der Stenner (Forum), Stennerstraße 5 - Dienstag, 24. Mai, 18.30 Uhr

Carl-Heinz Kipper (1926–2014) – Sein Leben als Zeitzeuge für jüdische Geschichte in Iserlohn

Einführung und Lesung von Sabine Hinterberger

Gymnasium An der Stenner (Forum), Stennerstraße 5 - Dienstag, 21. Juni, 18.30 Uhr

„Erinnern – Gedenken – Mahnen“. Ein Podiumsgespräch zur Erinnerungskultur in Iserlohn

Götz Bettge, Alexandra Lehmann und Jörg Simon im Gespräch mit Dr. Sandra Hertel (Stadtmuseum) und Rico Quaschny (Stadtarchiv)

Gymnasium An der Stenner (Forum), Stennerstraße 5

Weiterer Öffnungsschritt im Stadtarchiv Iserlohn

Der Zugang zum Stadtarchiv erfolgt seit 18. Oktober 2021 wieder über den Haupteingang der „Alten Post“.

Zur Wahrung der Abstandsregelungen ist die Zahl der Plätze im Benutzerraum weiterhin begrenzt. Interessierte Nutzerinnen und Nutzer melden sich bitte mindestens zwei Werktage im Voraus per E-Mail (archiv@iserlohn.de), telefonisch (02371 / 217-1921) oder persönlich an.

Neben den regulären Öffnungszeiten (Dienstag und Mittwoch 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr) können in Abhängigkeit von Kapazität und personellen Ressourcen des Stadtarchivs auch andere Termine vereinbart werden.

Um Beratungsgespräche mit dem Team des Stadtarchivs zu reduzieren, sollen Rechercheanliegen schon bei der Terminabsprache genau geklärt werden. Vorbestellte Archivalien und Literatur werden für die vereinbarten Termine bereit gelegt.

Bei Archivbesuchen sind die Vorschriften der Coronaschutzverordnung des Landes NRW zu beachten. Für Besucherinnen und Besucher gilt die Verpflichtung zum Tragen einer selbst mitzubringenden medizinischen Maske (OP-Maske, FFP2-Maske oder Maske mit höherer Schutzstufe). Die Maske kann am Arbeitsplatz im Benutzerraum abgelegt werden.

Für 2022 plant das Stadtarchiv die Wiederaufnahme der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe. Ein erster Vortrag nach der pandemiebedingten langen Pause findet bereits Anfang November diesen Jahres statt.

Hinweis zu Akten des Bestandes C 1 (Letmathe)

Seit 21. Juni 2021 stehen die Akten des Bestand C 1 (Letmathe) Nr. 1816 bis 2818 nicht für die Benutzung zur Verfügung. Diese Akten werden im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) entsäuert und kommen voraussichtlich erst im Sommer 2022 in das Stadtarchiv Iserlohn zurück.

Die Akten Bestand C 1 (Letmathe) Nr. 1092 bis 1815 sind inzwischen nach der Entsäuerung im vergangenen Jahr wieder zurück im Stadtarchiv. Nachdem bereits 2019 die Akten C 1 Nr. 1 bis 1091 entsäuert wurden, ist damit bereits die Hälfte des Letmather Aktenbestandes entsäuert worden. 60 % der Kosten für diese Papiererhaltungsmaßnahme trägt das Land NRW über das Projekt LISE, an dem sich das Stadtarchiv Iserlohn schon seit 2012 beteiligt.

Weitere Informationen in einer Pressemitteilung der Stadt Iserlohn vom 23. August 2021:

Frischekur für Archivgut des Stadtarchivs geht weiter: Entsäuerungsmaßnahmen für Letmather Akten

Im Sommer 2021 sind fast tausend Akten der ehemaligen Stadt Letmathe und ihrer Vorläufer, zu denen unter anderem die Ämter Letmathe und Oestrich gehören, in das Stadtarchiv Iserlohn zurückgekehrt. Diese Akten des Bestands Letmathe waren seit Sommer 2020 nicht zugänglich, da sie im Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig ein Massenentsäuerungsverfahren durchlaufen haben.

In diesem Jahr wurden vom LWL-Archivamt für Westfalen die daran anschließenden rund 1 000 Aktennummern des Bestands Letmathe abgeholt. Sie werden in Münster für die Massenentsäuerung vorbereitet, bei Bedarf trocken gereinigt, gewogen und anschließend in das Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig gebracht. Deshalb stehen sie voraussichtlich bis Mitte 2022 nicht für die Benutzung im Stadtarchiv Iserlohn zur Verfügung.

„Das Stadtarchiv Iserlohn beteiligt sich bereits seit 2012 an der Landesinitiative Substanzerhalt in NRW, die für Westfalen vom LWL-Archivamt in Münster betreut wird“, erläutert Stadtarchivar Rico Quaschny. Neben verschiedenen Karteien konnten in den vergangenen Jahren schrittweise bereits rund 4 000 Akten der alten Stadt Iserlohn und über 1 800 Akten der Stadt Letmathe entsäuert werden.

„Ohne die beachtlichen Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen, mit denen der Eigenanteil der Stadt Iserlohn seit 2012 aufgestockt wird, wären wir nicht so zügig voran gekommen“, betont der Stadtarchivar. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung des Landes NRW mit den Landschaftsverbänden zur „Landesinitiative Substanzerhalt“ (LISE) läuft bis 2023. Das Stadtarchiv Iserlohn will sich auch in den kommenden Jahren an dem Projekt beteiligen. Immerhin besteht ein großer Teil des 2,5 Kilometer umfassenden Gesamtbestandes des Stadtarchivs aus säurehaltigem Papier.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden bei der Papierherstellung Holz („Holzschliff“) und chemische Zusätze eingesetzt, wodurch Papier günstiger erzeugt werden konnte. Allerdings sind diese Papiere stark säurehaltig und damit langfristig in ihrem Erhalt gefährdet. Ohne bestandserhaltende Maßnahmen drohen der Papierzerfall und der unwiederbringliche Verlust von Archivgut.

Nach der Rückkehr in das Stadtarchiv Iserlohn werden alle entsäuerten Akten neu verpackt und in säurefreien Kartons gelagert. Mit der Maßnahme erfüllt das Stadtarchiv Iserlohn die gesetzliche Verpflichtung zur dauerhaften Archivierung und konservatorischen Erhaltung archivwürdiger Unterlagen.