Rückblick 2018

Die Iserlohner Kommerzienräte - Vortrag von Götz Bettge im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 11. Dezember, endet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in diesem Jahr. Als letzter Referent wird der ehemalige Stadtarchivar Götz Bettge einen Vortrag über die Iserlohner Kommerzienräte halten.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

„General-Dr.-von Staat“ mit dieser ironisierenden Formel beschrieb Thomas Mann treffend die Titelsucht in Teilen des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Dem Wirtschafts- wie dem Bildungsbürgertum standen je nach Ausbildung und beruflicher Tätigkeit eine ganze Reihe von Ehrentiteln, die vom Landesherren verliehen wurden, zur Verfügung. Nach äußerst strengen Grundsätzen wurde der Kommerzienratstitel verliehen. Vorausgesetzt wurden eine herausragende gewerblich-industrielle Stellung, geregelte Einkommens- und Vermögensverhältnisse und eine sozial-fürsorgerische Tätigkeit. Eine regierungsfreundliche (so in der Wirtschaftspolitik) sowie eine königstreue Haltung wurden stillschweigend vorausgesetzt. In Iserlohn wurden bis zum Ende der Monarchie 21 Anträge auf Verleihung des Kommerzienratstitels gestellt. Vier Anträge wurden abgelehnt. Im Vortrag werden in einer Auswahl das Antragsverfahren mit biografischen Angaben vorgestellt. Behandelt werden ebenfalls die Stadtentwicklung sowie die gewerblich-industrielle Situation.

Die Iserlohner Namenlandschaft - Vortrag von Dr. Kirstin Casemir im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 27. November, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt. Dr. Kirstin Casemir hält unter der Überschrift „Dröschede, Genna und Letmathe“ einen Vortrag über die Vielfältigkeit der Iserlohner Namenlandschaft.

Die Referentin ist seit 2007 Leiterin der in Münster ansässigen Forschungsstelle „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Gemeinsam mit dem bekannten Namenforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph ist Dr. Casemir Herausgeberin des „Westfälischen Ortsnamenbuchs“. Als Band 12 dieser Reihe erschien in diesem Jahr der von Dr. Michael Flöer bearbeitete Band zu den Ortsnamen im Märkischen Kreis, in dem auch der Name „Iserlohn“ sowie die Namen aller Iserlohner Stadtteile erläutert werden.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Ortsnamen sind Stellenbezeichnungen von teils sehr hohem Alter. Sie geben Auskunft über die früheren Bewohner, die Lage, Beschaffenheit oder Gestalt der Siedlung und seiner Umgebung. Zwar ist jeder Name für sich genommen einer Betrachtung wert, aber erst eine flächendeckende Untersuchung eines größeren Raumes ermöglicht es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Fläche festzustellen – so auch im Gebiet um Iserlohn. Dabei spiegeln die drei im Titel genannten Namen die drei verschiedenen Namentypen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Diese werden nach einer kurzen Projektvorstellung erläutert. Anschließend wird ein Blick auf die Iserlohner Namenlandschaft geworfen.

„1968/69 in Iserlohn und die Folgen“ - Vortrag von Dr. Walter Wehner im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 13. November, setzen Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn ihre stadtgeschichtliche Vortragsreihe fort. Der Iserlohner Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Dr. Walter Wehner referiert zum Thema „1968/69 in Iserlohn und die Folgen“. In seinem Vortrag wird er darlegen, dass in Iserlohn während der 68er-Wende erstaunlich vielfältige Parallelen zu den Umbrüchen in den westdeutschen Großstädten erkennbar sind:

„Die politischen Veränderungen in der Iserlohner Parteienlandschaft gingen Ende der 1960er Jahre einher mit einem Wandel sowohl des Stadtbildes als auch der Kunst- und Kulturszene. Der vom Chefredakteur des Iserlohner Kreisanzeigers Eduard Grüber behauptete „Epochenwechsel" betraf den zunehmenden Abschied von einer autoritär geprägten Gesellschaft und ihren Führungspersönlichkeiten sowie die Hinwendung zu neuen Verhaltens- und Lebensformen. Die politische Mobilisierung erfasste nicht nur die Jugend, sondern zeigte auch personelle Folgen in den lokalen Führungsgremien von CDU, FDP und SPD, in der Verwaltung und bei den gewählten Repräsentanten. Außerdem veränderte sich das Stadtbild, u.a. durch Neubauten und den Beginn der Flächensanierung in der Altstadt. Iserlohn verabschiedete sich in vielen Bereichen von der Nachkriegszeit und tat einen Schritt in die Moderne, der bis heute nachwirkt.“

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Historischer Fotokalender 2019

Sparkasse und Stadtarchiv Iserlohn setzen auch in diesem Jahr die schon zur Tradition gewordene Zusammenarbeit bei der Herausgabe eines Fotokalenders fort. Anlässlich des Weltspartages Ende Oktober unterstützte das Stadtarchiv die Sparkasse bei der Herausgabe des Jahreskalenders 2019, der „Iserlohn auf historischen Aufnahmen“ zeigt.

150 Jahre Dechenhöhle - Vortrag von Dr. Stefan Niggemann

Am Dienstag, 23. Oktober, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt. Dr. Stefan Niggemann hält einen Vortrag zum Thema „150 Jahre Dechenhöhle“. Der Referent begeistert sich schon seit seinem 10. Lebensjahr für Höhlen und ist seit 2011 Betriebsleiter der Dechenhöhle und des Deutschen Höhlenmuseums. In seinem Vortrag wird Dr. Niggemann einen Überblick zu Geschichte und Tourismus des touristischen Leuchtturms Iserlohns geben.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Die Dechenhöhle im Grünerbachtal bei Iserlohn wurde vor 150 Jahren - 1868 - durch Eisenbahnarbeiter entdeckt und wird seitdem als Schauhöhle genutzt. Benannt nach dem Geologen Heinrich von Dechen wurde die Höhle zunächst durch Johann Carl Fuhlrott erforscht. Spätere Forschungen wurden von Benno Wolf (um 1910) und Wiard Griepenburg (1968) durchgeführt. Im Jahre 1979 wurde ein Höhlenmuseum errichtet, das 2006 mit Unterstützung der NRW-Stiftung und des Fördervereins Dechenhöhle erweitert wurde. Die 1976 gegründete Speläogruppe Letmathe dokumentierte über zwanzig Kilometer Höhlengänge im Grünerbachtal.

„Iserlohn im Spiegel der Sowjetunion“ ist Thema zum Auftakt der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 18. September, beginnt die stadtgeschichtliche Vortragsreihe des Stadtarchivs, in der bis Dezember fünf Vorträge zu verschiedenen Aspekten der Iserlohner Geschichte angeboten werden. Dr. Alexander Friedman wird einen Vortrag über "Iserlohn im Spiegel der Sowjetunion" halten. Der Referent ist Historiker und lebt in Düsseldorf.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Im Februar 2018 erreichte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft überraschend das Finale der Olympischen Winterspiele und verlor dort knapp mit 3:4 gegen die favorisierten "Olympischen Athleten aus Russland". Im Vorfeld des Endspiels befasste sich die russische Presse mit dem Eishockey in Deutschland und ging dabei auch auf Iserlohn ein. Älteren russischen Eishockeyfans war die Stadt als westdeutsche Eishockey-Hochburg längst bekannt: In der sowjetischen Sportpresse wurde über den in den 1980er Jahren erfolgreichen Bundesligisten ECD Iserlohn berichtet. Iserlohn und das Sauerland wurden in sowjetischen Publikationen sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert.

Anhand relevanter Pressepublikationen, publizistischer und wissenschaftlicher Abhandlungen wird die sowjetische Berichterstattung über Iserlohn und über das Sauerland in diesem Vortrag in einem breiten Kontext der deutsch-sowjetischen (russischen) Beziehungen im 20. Jahrhundert analysiert. Außerdem wird auf die Entstehung der Städtepartnerschaft zwischen Iserlohn und Nowotscherkassk (1990) eingegangen.

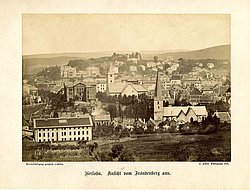

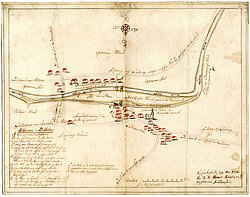

Historische Schätze aus dem Stadtarchiv Iserlohn: Nachdrucke vorgestellt - Iserlohner Fotografie und Letmather Karte

Historische Ansichten von Iserlohn erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit, wie zum Beispiel der jährliche Kalender der Sparkasse Iserlohn beweist. Nun hat das Stadtarchiv Iserlohn aus seinen reichhaltigen Beständen zwei Motive nachdrucken lassen, die Jochen Köhnke, Leiter des Ressorts Kultur, Migration und Teilhabe der Stadt Iserlohn, und Stadtarchivar Rico Quaschny vorgestellt haben.

Ausgewählt wurde eine historische Fotografie des Iserlohner Stadtzentrums, die 1878 von dem Iserlohner Fotografen Leopold Cohen (1838-1911) aufgenommen wurde. Vom Fröndenberg aus blickte der Fotograf über die Innenstadt zum Villenviertel auf dem Tyrol. Ressortleiter Jochen Köhnke zeigt sich begeistert von der Detailtreue der Fotografie. Stadtarchivar Quaschny weist auf markante Gebäude hin, die neben der Bauernkirche und der Obersten Stadtkirche auszumachen sind, so zum Beispiel das Waisenhaus, das Harmoniegebäude und die Doppelvilla Herbers-Romberg an der Stennerstraße. „Heimatkundige werden noch eine ganze Reihe weiterer Details auf der Fotografie erkennen“, ist sich Jochen Köhnke sicher. „Der Fotograf Cohen war seit den 1860er Jahren in Iserlohn ansässig und gehört“, so Quaschny, „zur ersten Fotografengeneration in der Stadt.“

Das zweite Motiv zeigt eine historische Landkarte von Letmathe und Genna. Diese stammt aus dem Jahre 1776, ist handgezeichnet und koloriert von dem „Königlich-preußischen Feldmesser D. H. Ahmer“. Angefertigt wurde die Karte als man in Letmathe und Genna den Bau einer Brücke über die Lenne plante, nachdem die ältere Brücke zerstört worden war. Auch die Karte zeigt viele Details, wie die Letmather Kirche, den „Brückenhof, jetzo aber Rötgershof“ in Genna, das damalige Straßensystem und einen Grenzstein „im Haart“. Besonders spannend ist die Geschichte der Karte. Erst vor einigen Jahren wurde sie in Berlin wieder entdeckt. Über einen ehemaligen Bundesfreiwilligen des Stadtarchivs Iserlohn fand sie den Weg zurück in die Obhut des Stadtarchivs. „Es dürfte sich um eine der ältesten topografischen Karten von Letmathe und Genna handeln“, meint Stadtarchivar Quaschny.

Jochen Köhnke freut sich über die Nachdrucke und hofft zusammen mit Rico Quaschny, dass viele Iserlohner die Fotografie oder die Landkarte erwerben, um sich ein Stück Iserlohner Geschichte ins Wohnzimmer zu holen oder als besonderes Geschenk zu überreichen. Je nach Nachfrage sollen zukünftig weitere „Archivschätze“ reproduziert werden.

Die Nachdrucke sind zum Preis von vier Euro (Iserlohner Fotografie) und fünf Euro (Karte von Letmathe) in der Stadtinformation im Stadtbahnhof, Bahnhofsplatz 2, sowie im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5, erhältlich.

Vorträge zur Iserlohner Stadtgeschichte: Neues Halbjahresprogramm des Stadtarchivs Iserlohn

Plakate und Faltblätter informieren ab sofort über das Vortragsprogramm des Stadtarchivs Iserlohn im zweiten Halbjahr 2018. Beide zeigen eine Zeichnung des Iserlohner Malers C. Willy Vogt von 1928, die zum 60. Jahrestag der Entdeckung der Dechenhöhle als Postkarte gedruckt wurde. Jochen Köhnke, Leiter des Ressorts Kultur, Migration und Teilhabe, und Stadtarchivar Rico Quaschny stellten das neue Programm vor, das im kommenden Herbst fünf Vorträge zu sehr verschiedenen Themen der Iserlohner Geschichte präsentiert:

Zu Beginn der Reihe geht der Historiker Dr. Alexander Friedman aus Düsseldorf der Berichterstattung über Iserlohn und das Sauerland in den sowjetischen Medien nach. Er setzt diese in den Kontext der deutsch-sowjetischen Beziehungen im 20. Jahrhundert.

Anlässlich des 150. Jahrestages der Entdeckung der Dechenhöhle widmet sich der Geschäftsführer der Höhle, Dr. Stefan Niggemann, in einem Vortrag der Höhlenentdeckung und -erforschung sowie der späteren touristischen Nutzung.

Fünzig Jahre nach der „68er-Bewegung“ geht Dr. Walter Wehner, Literaturwissenschaftler und Autor aus Iserlohn, der Frage nach, was den „Epochenwechsel“ 1968/69 ausmachte und welche Veränderungen in Iserlohn Politik, Kultur und Stadtbild prägten.

Einen weiten Sprung zurück in die Vergangenheit macht die Sprachwissenschaftlerin Dr. Kirstin Casemir. Sie ist Leiterin der Forschungsstelle „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ an der Georg-August-Universität Göttingen. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gibt sie gemeinsam mit Professor Jürgen Udolph das „Westfälische Ortsnamenbuch“ heraus. Der von Dr. Michael Flöer bearbeitete Band über „Die Ortsnamen des Märkischen Kreises“ ist soeben erschienen. Dr. Casemir wird in ihrem Vortrag die Vielfältigkeit der Namenlandschaft rund um Iserlohn vorstellen.

Zum Abschluss der Vortragsreihe referiert der frühere Stadtarchivar Götz Bettge über die Iserlohner Kommerzienräte. Er wird darstellen, wie das Antragsverfahren zur Verleihung des begehrten Titels im Kaiserreich ablief, und zugleich auf die Entwicklung von Stadt, Wirtschaft und Gewerbe in Iserlohn eingehen.

Wie gewohnt werden die stadtgeschichtlichen Vorträge in Kooperation von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn angeboten.

Die Vorträge des Stadtarchivs im II. Halbjahr 2018 im Überblick:

- Dienstag, 18. September

Iserlohn im Spiegel der Sowjetunion

Vortrag von Dr. Alexander Friedman, Düsseldorf - Dienstag, 23. Oktober

150 Jahre Dechenhöhle – Geschichte und Tourismus

Vortrag von Dr. Stefan Niggemann, Iserlohn - Dienstag, 13. November

1968/69 in Iserlohn und die Folgen

Vortrag von Dr. Walter Wehner, Iserlohn - Dienstag, 27. November

Dröschede, Genna und Letmathe - Die Vielfältigkeit der Namenlandschaft rund um Iserlohn

Vortrag von Dr. Kirstin Casemir, Göttingen/Münster - Dienstag, 11. Dezember

Die Iserlohner Kommerzienräte

Vortrag von Götz Bettge, Iserlohn

Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Faltblatt mit der Terminübersicht und Informationen zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv und in weiteren Kulturinstituten, bei der Stadtinformation im Stadtbahnhof und im Rathaus am Schillerplatz aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet abrufbar (www.archiv-iserlohn.de).

Gotischer Altaraufsatz in der Obersten Stadtkirche - Vortrag von Dr. Petra Marx im Stadtarchiv Iserlohn

Am Dienstag, 12. Juni, endet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn im ersten Halbjahr 2018 mit einem kunstgeschichtlichen Vortrag. Unter dem Titel „Von Flandern nach Westfalen – Das Hochaltar-Retabel in der Obersten Stadtkirche in Iserlohn“ wird Dr. Petra Marx Stil Bildprogramm und Bedeutung des Altaraufsatzes erläutern. Die Referentin ist Kunsthistorikerin und Kuratorin der Mittelalter-Sammlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

In der Zeit um 1420 gelangte aus dem heutigen Belgien (Flandern) ein prächtiger Altaraufsatz in die Iserlohner Marienkirche (heutige Oberste Stadtkirche). Obwohl teilweise verändert und im 19. Jahrhundert komplett übermalt, handelt es sich um ein herausragendes Beispiel gotischer Schnitzkunst in der Zeit um 1400. Das nächstverwandte Werk befindet sich im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Die aktuelle Erforschung des münsterischen Stücks, das aus dem Prämonstratenserstift Varlar bei Coesfeld stammt, bildet den Anlass zu diesem Vortrag.

„Holzdiebe und andere Letmather“ - Vortrag von Prof. Dr. Sollbach im Haus Letmathe

Am Dienstag, 8. Mai, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn mit einem Vortrag in Letmathe fortgesetzt. Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach aus Herdecke referiert unter dem Titel „Holzdiebe und andere Letmather“ über die Geschichte der Letmather Mark vom 14. bis zum 18. Jahrhundert.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Clara-Deneke-Saal im Haus Letmathe, Hagener Straße 62. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Kooperationspartner der Veranstaltung sind die Stadtbücherei Iserlohn, Zweigstelle Letmathe, der Heimatverein Letmathe und der Förderverein Haus Letmathe.

Die bereits im 14. Jahrhundert erwähnte Letmather Mark hat wie alle genossenschaftlich genutzten Wald-Marken als landwirtschaftliche Ergänzungsfläche und unverzichtbarer Rohstofflieferant Jahrhunderte lang der Masse der überwiegend kleinbäuerlichen Bevölkerung überhaupt erst das Überleben ermöglicht. Der Vortrag zeigt erstmals auf, wie das konkret in Letmathe geschah und ermöglicht so zugleich einen Einblick in das Alltagsleben in dem noch bis um 1800 rein ländlichen Ort. Außerdem wird der Frage nachgegangen, warum die in der Markenordnung für alle Markgenossen verbindlich festgeschriebene nachhaltige Art der Waldnutzung mitsamt der herrschaftlichen Kontrolle durch die adligen Besitzer des Hauses Letmathe letztlich nicht den hemmungslosen Raubbau und die endliche Auflösung der Mark verhindert haben oder verhindern konnten.

Der Referent ist emeritierter Professor der Technischen Universität Dortmund und hat in den vergangenen Monaten intensiv Akten des Hauses Letmathe im Stadtarchiv Iserlohn ausgewertet.

„Werkstatt Stadtarchiv“: Organisation und Aufbau der NSDAP Iserlohn - Vortrag von Götz Bettge

Am Dienstag, 20. März, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt. Der frühere Stadtarchivar Götz Bettge hält einen Vortrag über die NSDAP in Iserlohn. In dem Vortrag werden Organisation und Aufbau der örtlichen NSDAP erläutert und an Beispielen die massive Einflussnahme der Partei auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche vorgestellt.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Auch in Iserlohn übernahm die NSDAP nach ihrer Gründung Ende der 1920er Jahre entscheidende Kontroll- und Propagandaaufgaben. Mit ihren Gliederungen breitete sich die Partei über das gesamte Stadtgebiet aus und nahm zunehmend Einfluss auf nahezu alle Lebensbereiche. Zu ihrer besonderen Aufgabe gehörte die vollständige Aufsicht über die Tätigkeit der Stadtverwaltung. Leiter der örtlichen Partei war der hauptamtlich angestellte Kreisleiter. Der Sitz der Kreisleitung der NSDAP befand sich zuletzt im Gebäude Vinckestraße 6 - 8.

Mit dem Vortrag setzt das Stadtarchiv die Reihe „Werkstatt Stadtarchiv“ fort: In Werkstattberichten werden in loser Folge einzelne Quellen, Quellengruppen und Forschungsprojekte aus dem Iserlohner Stadtarchiv vorgestellt. Die Vorträge sollen dazu einladen, selbst zu recherchieren und sich mit den Quellen der lokalen Geschichte auseinanderzusetzen.

Demokratie und Bürgerrechte im Stadtarchiv Iserlohn

„Tag der offenen Tür“ am 3. März 2018

Wie viele andere Archive in Deutschland lädt das Stadtarchiv Iserlohn zum bundesweiten „Tag der Archive“ am Samstag, 3. März, alle Interessierten herzlich ein. Von 11 bis 17 Uhr präsentiert das Team des Stadtarchivs in der „Alten Post“ (Theodor-Heuss-Ring 5) bei einem „Tag der offenen Tür“ ein vielfältiges Programm mit Vorträgen und Führungen.

Das bundesweite Motto des „Tages der Archive“, der seit 2001 vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare initiiert wird, lautet in diesem Jahr „Demokratie und Bürgerrechte“. Das Stadtarchiv Iserlohn greift diese Themen im Programm auf:

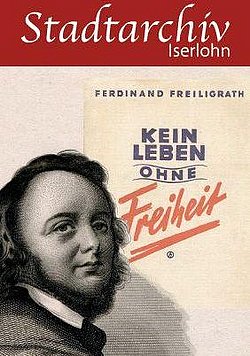

Um 11 Uhr begrüßt Jochen Köhnke, Leiter des Ressorts Kultur, Migration und Teilhabe der Stadt Iserlohn, die Besucher. Um 11.15 Uhr und 14.15 Uhr referiert der Iserlohner Literaturwissenschaftler Dr. Walter Wehner über den Dichter und Demokraten Ferdinand Freiligrath und dessen Verbindungen nach Iserlohn. Begleitend dazu zeigt das Stadtarchiv eine von Dr. Wehner konzipierte Ausstellung über Freiligrath, der als wortgewaltiger Dichter für die Ideale der „1848er“ Revolution eintrat und wegen seiner Überzeugungen viele Jahre im Exil verbrachte. Zahlreiche Fäden – familiäre, berufliche und literarische – verknüpften ihn zeitlebens mit Iserlohn. Um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr werden Archivführungen angeboten. Nur an diesem Tag ist dabei ein Blick in die sonst nicht öffentlich zugänglichen Magazinräume möglich, in denen fast 2,5 km Archivgut aus sieben Jahrhunderten Iserlohner Geschichte lagert. Einzelne, für die Entwicklung von Demokratie und Bürgerrechten in Iserlohn markante Archivalien werden beispielhaft vorgestellt. Tatkräftige Hilfe erhält das Team des Stadtarchivs wie in den vergangenen Jahren von den ehrenamtlichen Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die unter anderem ein Fotoquiz anbieten.

An einem Büchertisch und bei einem Bücherflohmarkt werden neuere und antiquarische Publikationen angeboten. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Kaffee, Tee und Kuchen. Der Eintritt zu den Vorträgen und Führungen ist frei.

Das Programm im Überblick:

11.00 Uhr

Eröffnung durch Jochen Köhnke, Leiter des Ressorts Kultur, Migration und Teilhabe der Stadt Iserlohn

11.15 und 14.15 Uhr

„Der Dichter und Demokrat Ferdinand Freiligrath und Iserlohn“ - Vortrag von Dr. Walter Wehner

12.30 und 15.30 Uhr

Führung durch das Stadtarchiv

11.00 bis 17.00 Uhr

- Büchertisch und Bücherflohmarkt

- Kaffee und Kuchen

- Fotoquiz

- Ausstellung „Der Dichter und Demokrat Ferdinand Freiligrath und Iserlohn“

NS-Märtyrerkult im Ruhrgebiet - Vortrag von Dr. Sarah Thieme

Am kommenden Dienstag, 27. Februar, wird die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn fortgesetzt. Die Historikerin Dr. Sarah Thieme von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster referiert zum Thema „Nationalsozialistischer Märtyrerkult im Ruhrgebiet zwischen ‚sakralisierter Politik‘ und Christentum“.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Gerade das Ruhrgebiet war für die Nationalsozialisten in den Jahren vor 1933 ein schwieriges Terrain. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Kommunisten. Um dem Sterben scheinbar Sinn zu verleihen, machten lokale NS-Funktionsträger jene Verstorbenen zu Märtyrern: Sie konstruierten Mythen als Teil einer NS-Heilsgeschichte und initiierten die Verehrung der Verstorbenen – beginnend bei den Beisetzungsfeiern bis hin zu groß-inszenierten jährlichen Gedenktagen, Denkmalsetzungen und Wallfahrten.

Der Vortrag zeigt auf, wie sich die westfälische NS-Bewegung im Märtyrerkult als eigenständiger Glaubensanbieter positionierte. Der Kult war Teil ihrer „sakralisierten Politik“ und blieb zugleich christlich geprägt. Exemplarisch wird dabei auch der Märtyrerkult um den im Januar 1933 verstorbenen SA-Truppführer Hans Bernsau aus Iserlohn thematisiert.

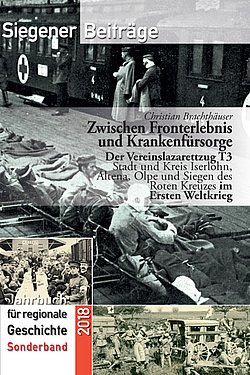

Neuerscheinung zur Krankenfürsorge im Ersten Weltkrieg: Buchvorstellung im Stadtarchiv Iserlohn

Am Montag, 29. Januar, findet im Stadtarchiv Iserlohn eine Buchvorstellung statt, die sich einem kaum bekannten Kapitel der Geschichte des Ersten Weltkriegs widmet. Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen ist in den vergangenen Jahren den Spuren eines Lazarettzuges, der Verwundete von der Front in Krankenhäuser und Lazarette im Inland brachte, nachgegangen. Er präsentiert nun als Ergebnis seiner Recherchen das Buch „Zwischen Fronterlebnis und Krankenfürsorge. Der Vereinslazarettzug T3 Stadt und Kreis Iserlohn, Altena, Olpe, Siegen des Roten Kreuzes im Ersten Weltkrieg“. Es wurde vom Siegener Geschichtsverein als Sonderband 2018 der „Siegener Beiträge“ herausgegeben.

Die Buchvorstellung wird von einer Lesung aus zeitgenössischen Quellen begleitet. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, die Neuerscheinung zu erwerben.

Bei seinen Recherchen konnte der Autor auf vielfältige Materialien im Stadtarchiv Iserlohn zurückgreifen. Neben Zeitungsberichten waren vor allem Fahrtenberichte und Fotografien des Zugführers Wilhelm Konrad Engelage besonders aussagekräftige Quellen. Sie konnten durch Berichte der Diakonisse Elise Sunderkötter aus dem Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel sowie weitere Quellen aus westfälischen Staats- und Kommunalarchiven ergänzt werden. In seinem Buch skizziert Brachthäuser zunächst das Lazarettzugwesen im Ersten Weltkrieg, bevor er sich dann ausführlich mit der Stiftung und dem Einsatz des Vereinslazarettzuges T3 im Ersten Weltkrieg auseinandersetzt. Für die Iserlohner Stadtgeschichtsschreibung ist die Publikation von Christian Brachthäuser eine besondere Bereicherung.

Auf den Spuren der Nickelfabrik - Französisches Filmteam im Stadtarchiv Iserlohn

Seltene Gäste besuchten in dieser Woche das Stadtarchiv Iserlohn. Alain Jeannin, Redakteur von francetélévisions, der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt Frankreichs, und Nordine Bensmail, Journalist und Kameramann, kamen nach Westfalen, um in Iserlohn und Schwerte den Spuren der Nickelherstellung nachzugehen.

Das Filmteam war auf die engen Verbindungen von Frankreich und Neukaledonien zu Dr. Theodor Fleitmann (1828-1904) in Iserlohn gestoßen. Fleitmann war zunächst Betriebsleiter eines Nickelwerkes in der Iserlohner Heide und hatte 1861 zusammen mit Heinrich Witte diese Firma an der Baarstraße erworben. Er entwickelte unter anderem neue technische Verfahren, um eine größere Reinheit von Nickel zu erzielen. Seine Erfindung wurde auch als „Iserlohner Nickel“ bezeichnet. 1869/70 entstand eine Niederlassung in Schwerte, aus der im Zusammenschluss mit anderen Unternehmen 1902 die Vereinigten Deutschen Nickel-Werke AG entstanden, die als Deutsche Nickel GmbH bis heute in Schwerte produziert.

Die Iserlohner und Schwerter Werke von Fleitmann bezogen schon im 19. Jahrhundert Rohstoffe aus dem Ausland, unter anderem aus der französischen Kolonie Neukaledonien. Das Werk in der Iserlohner Heide gehörte seit 1884 der Nickel-Gesellschaft in Paris, in der NS-Zeit wurde es stillgelegt und verkauft. Auf einem Teil des Geländes der ehemaligen Nickelfabrik wurde später die Firma Jost ansässig, zudem entstanden ein Baumarkt und ein Supermarkt. Die „Nickelstraße“ verweist bis heute auf den traditionsreichen Industriestandort.

An die Familie Fleitmann erinnern in Iserlohn die „Theodor-Fleitmann-Straße“ und ein eindrucksvolles Grabmal auf dem Friedhof. Die beiden Villen der Familie an der Baarstraße wurden leider schon 1936 und 1974 abgebrochen.

Neben Literatur über Dr. Fleitmann bewahrt das Stadtarchiv Iserlohn etliche Akten, die bauliche und technische Veränderungen an der Nickelfirma seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dokumentieren. Durch alte Lagepläne kann der Standort der Firmengebäude gut nachvollzogen werden. Begeistert war das Filmteam auch von einer französischen Dokumentation mit verschiedenen Fotografien, die 1932/33 vom Geschäftsführer de Thier in Iserlohn angelegt worden war.

Alain Jeannin und Nordine Bensmail werden aus den Filmaufnahmen nun einen Beitrag erarbeiten, der im Frühjahr im französischen Fernsehen und in Neukaledonien ausgestrahlt werden soll.

Ein Leben für die Grafschaft Mark: Vortrag über Fabrikenkommissar Eversmann

Am Dienstag, 23. Januar, startet die stadtgeschichtliche Vortragsreihe von Stadtarchiv und Volkshochschule Iserlohn in das erste Halbjahr. Hans-Hermann Stopsack, bekannter heimatgeschichtlicher Autor und Referent aus Hemer, stellt in einem Vortrag den Fabrikenkommissar Alexander Eversmann (1759-1837) vor. Der Vortrag trägt den Zusatz „Leben und Werk eines Beamten für die Grafschaft Mark“.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro.

Friedrich August Alexander Eversmann war unter anderem Kriegs- und Steuerrat bei der preußischen Kammer in Hamm und lange Zeit Fabrikenkommissar für die Grafschaft Mark. Verheiratet mit einer Tochter der Iserlohner Kaufmannsfamilie Löbbecke wohnte er in Wehringhausen bei Hagen, um den märkischen Industriestandorten nahe zu sein. Über alle wichtigen Branchen („Fabriquen“) fertigte er Statistiken, gab Ratschläge und führte Neuerungen ein, wobei es ihm um eine Steigerung der Wertschöpfung in der Region ging. In der napoleonischen Zeit verlor Eversmann seine einflussreiche Position und wanderte nach Russland aus, wo er im Auftrag des Zaren am Ural eine Waffenfabrik aufbaute und sich um Bergwerke kümmerte. Eversmanns Leben, seine Bestrebungen und Leistungen spiegeln den preußischen Spätmerkantilismus und ermöglichen nicht zuletzt Blicke auf die Protoindustrie des Iserlohner Raums um 1800.

Vorträge zur Iserlohner Stadtgeschichte - Halbjahresprogramm 2018/I

Die 2012 ins Leben gerufene stadtgeschichtliche Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn verzeichnete 2017 einen besonderen Erfolg: Über 650 Zuhörer verfolgten die zwölf Referate, wobei besonders der Themenschwerpunkt „Glaubenssache(n)“ im ersten Halbjahr auf eine große Resonanz stieß.

Für das erste Halbjahr 2018 lädt das Stadtarchiv zusammen mit der Volkshochschule Iserlohn, die als Kooperationspartner alle Angebote in ihr Programmheft aufgenommen hat, zu vielfältigen stadtgeschichtlichen Vorträgen ein.

Die 2012 ins Leben gerufene stadtgeschichtliche Vortragsreihe des Stadtarchivs Iserlohn verzeichnete 2017 einen besonderen Erfolg: Über 650 Zuhörer verfolgten die zwölf Referate, wobei besonders der Themenschwerpunkt „Glaubenssache(n)“ im ersten Halbjahr auf eine große Resonanz stieß.

Für das erste Halbjahr 2018 lädt das Stadtarchiv zusammen mit der Volkshochschule Iserlohn, die als Kooperationspartner alle Angebote in ihr Programmheft aufgenommen hat, zu vielfältigen stadtgeschichtlichen Vorträgen ein. „Im neuen Programm reichen die Themen wieder vom Mittelalter bis zur Zeit des Nationalsozialismus“, erläutert Stadtarchivar Rico Quaschny. Er freut sich besonders darüber, dass sich ein Vortrag der Geschichte von Letmathe widmet. Wie gewohnt werden Fachleute aus dem heimischen Raum und auswärtige Experten referieren.

Hans-Hermann Stopsack aus Hemer wird im Januar die Biografie des märkischen Fabrikenkommissars Alexander Eversmann (1759-1837) vorstellen. Dr. Sarah Thieme aus Münster untersucht den nationalsozialistischen Märtyrerkult im Ruhrgebiet und wird in ihrem Vortrag im Februar auch auf den Iserlohner SA-Mann Hans Bernsau eingehen. Der frühere Iserlohner Stadtarchivar Götz Bettge skizziert in der Reihe „Werkstatt Stadtarchiv“ im März Organisation und Aufbau der NSDAP Iserlohn. Unter der Überschrift „Holzdiebe und andere Letmather“ wird im Mai Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach die Geschichte der Letmather Mark vom 14. bis zum 18. Jahrhundert darstellen. Dr. Petra Marx, Kuratorin der Mittelalter-Sammlung im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster, präsentiert in ihrem Vortrag im Juni das Hochaltar-Retabel in der Obersten Stadtkirche als herausragendes Beispiel gotischer Schnitzkunst.

Das Faltblatt mit der Terminübersicht und Informationen zu den einzelnen Vorträgen liegt im Stadtarchiv, bei weiteren Kulturinstituten, in der Stadtinformation im Stadtbahnhof und im Rathaus am Schillerplatz aus. Es wird auf Wunsch gern zugesandt und ist im Internet abrufbar (www.archiv-iserlohn.de).

Neben dem Vortragsprogramm beteiligt sich das Stadtarchiv am Samstag, 3. März, am bundesweiten „Tag der Archive“ mit einem „Tag der offenen Tür“, an dem unter anderem Vorträge und Archivführungen angeboten werden. Das Programm wird im Februar vorgestellt.

Die Vorträge des Stadtarchivs im I. Halbjahr 2018 im Überblick:

- Dienstag, 23. Januar

Fabrikenkommissar Alexander Eversmann – Leben und Werk eines Beamten für die Grafschaft Mark

Vortrag von Hans-Hermann Stopsack, Hemer - Dienstag, 27. Februar

Nationalsozialistischer Märtyrerkult im Ruhrgebiet zwischen „sakralisierter Politik“ und Christentum

Vortrag von Dr. Sarah Thieme, Münster - Dienstag, 20. März

Werkstatt Stadtarchiv: Organisation und Aufbau der NSDAP Iserlohn

Vortrag von Götz Bettge, Iserlohn - Dienstag, 8. Mai

Holzdiebe und andere Letmather. Die Geschichte der Letmather Mark (14. bis 18. Jahrhundert)

Vortrag von Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach, Herdecke - Dienstag, 12. Juni

Von Flandern nach Westfalen – Das Hochaltar-Retabel in der Obersten Stadtkirche in Iserlohn. Stil, Bildprogramm und Bedeutung.

Vortrag von Dr. Petra Marx, Münster

Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr. Der Vortrag über die Letmather Mark findet im Haus Letmathe (Hagener Straße 62) statt, alle anderen Vorträge werden wie gewohnt im Stadtarchiv Iserlohn in der „Alten Post“, Theodor-Heuss-Ring 5, angeboten. Der Eintritt kostet vier Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen zwei Euro. Eine Anmeldung zu den einzelnen Vorträgen ist nicht erforderlich.